最新の記事

5分でわかる

子どもの問いをもとにした物語文の読解学習

11月号の「5分でわかるシリーズ」は、大西人詩先生(大阪府・吹田市立南山田小学校)に、子どもが主体的に学習に向かい、国語科の「つけたい力」を獲得するために、どのように問いをつくればよいのかについて、ご提案いただきました。 問いづくりのタイミングやポイント、選び方や解決の仕方など、実際の学習活動で取り入れる際の留意点を押さえられます。

![]() 有料記事

有料記事

学習者主体の授業を創る

-読後感を書く-

国語科の授業づくりについて考える際、授業者として大切にしていることがある。それは、学習者が「読み取ったことをもとに自身の考えを表現できるようになる」ということである。そのためには、子ども一人ひとりが「何のために表現するのか」という学びの目的意識が必要だ。 そして、学習を通して自分にどのようなことばの力が身に付いたのかということをとらえ、他の学びにも転用していけるような「学びの自覚化」が重要になってくる。それらを踏まえ、授業づくりについては次の5つのステップ(サイクル)を意識してつくっている。つまり、図1のような1つのサイクルで授業を創っていくのである。今回は、そのうち、読後感のところに目をむけて述べていくこととする。

![]() 有料記事

有料記事

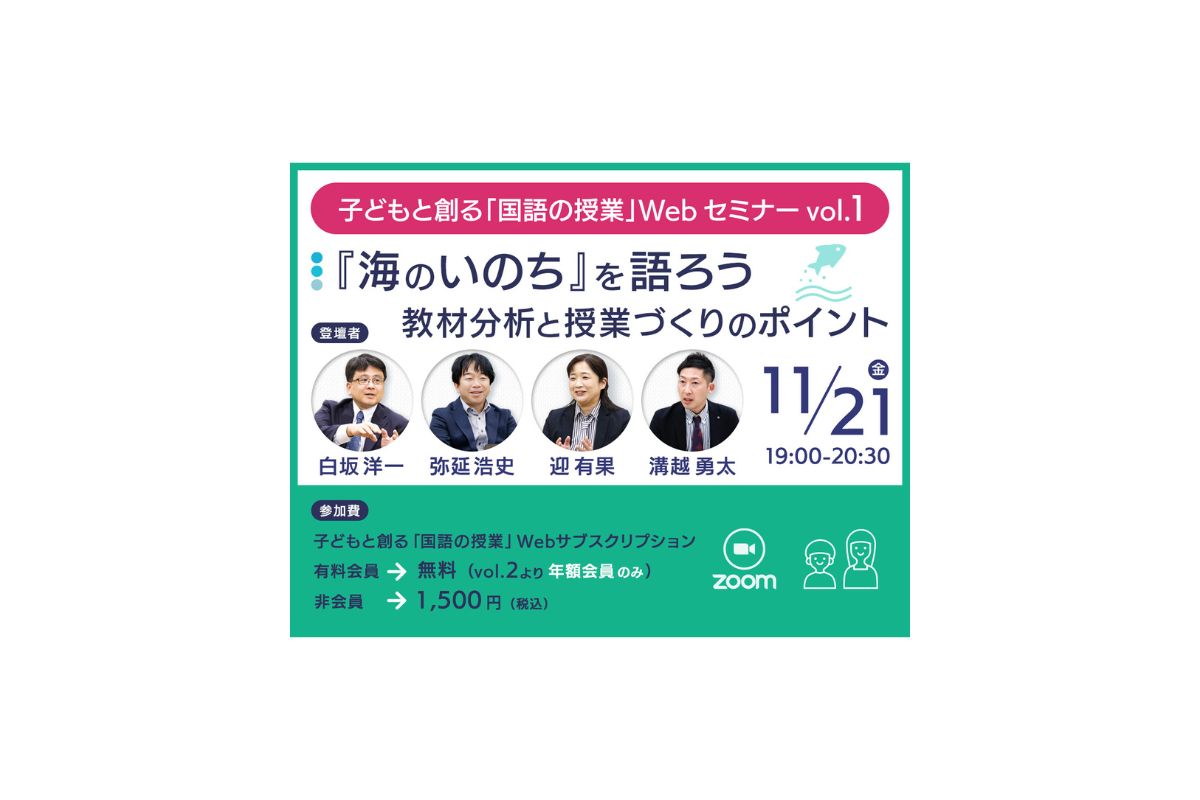

【有料会員向け】セミナーvol.1

参加方法のご案内

子どもと創る国語の授業編集部

第一線で活躍する講師陣と一緒によりよい国語授業づくりを考える! テーマ: 『海のいのち』を語ろう ― 教材分析と授業づくりのポイント 6年間の集大成の読みの力が必要とされる物語文の最終教材「海のいのち」。筑波大学附属小学校国語部の4人の先生が、それぞれの教材分析と、どのような単元デザインにし、読みの力を働かせるべきか、またこの教材までにどのような言葉の力を育てていくべきかなどを語り合います。

![]() 有料記事

有料記事

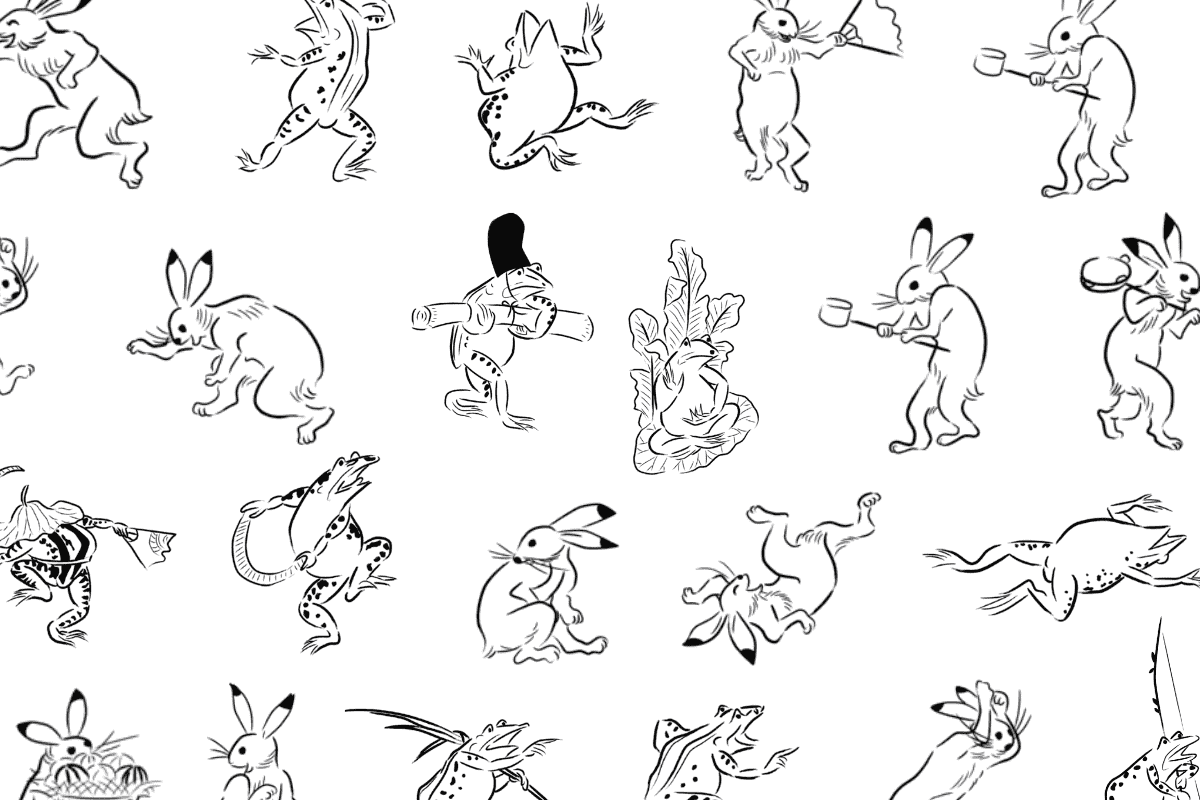

思考ツールで読み解く「『鳥獣戯画』を読む」の授業

本教材について、今回は大江雅之先生(青森県・八戸市立城北小学校)に、思考ツール「フィッシュボーン図」を用いて、「絵の説明」「ほめことば」「筆者の表現の工夫」を整理することで、分析力や文章の構造化の力を身につける授業づくりについてご提案いただきました。