子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

Q国語科の系統的な指導とは

「ごんぎつね」で何を学ぶのか。そしてその学びを次の物語教材にどう生かすのか。国語授業の難しさは、そこが曖昧でわかりにくいところにあると言われています。今回は、青木伸生先生(昭和学院小学校)に、系統的に国語の学びを積み上げるための手立てとして「学習用語辞典」の取組を紹介いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「どうぶつの赤ちゃん」

―言葉を意識した授業づくり-

今回は後藤竜也先生(東京都・調布市立八雲台小学校)に、動物の赤ちゃんを比べながら読む活動を通して、文章構造や言葉の働きに気づかせ、主体的な読みを育てることをねらいとした授業づくりについてご提案いただきました。 子どもの感想から、「たった」「もう」などの本文中の言葉に注目することで、動物の赤ちゃんの特徴や違いをより深く理解できるようにし、話し合いを通して、その違いを理由を明確にして伝えようとする姿が育まれます。

![]() 有料記事

有料記事

説明的文章におけるリフレクション型国語科授業の展開

―「鳥獣戯画を読む」(光村図書・6年)―

リフレクション型国語科授業は、教師の「教え方」ではなく、子どもの「学び方」を中心とした授業展開です。「問い」をつくり、「問い」で読み合い、「問い」を評価することを1つのサイクルとして位置づけています。 今回は、説明文教材「鳥獣戯画を読む」での授業実践を例に、そのあり方を探ります。

![]() 有料記事

有料記事

セミナーvol.3 レポート

2026年1月8日に開催したセミナー Vol.3では、子どもが主体となって学び合う国語の授業をつくるために、教師の役割はどのようにあるべきかについて、筑波大学附属小学校 白坂 洋一先生、迎 有果先生にご提案いただきました。全国の先生方と深く学びを共有する時間となりました。

![]() 有料記事

有料記事

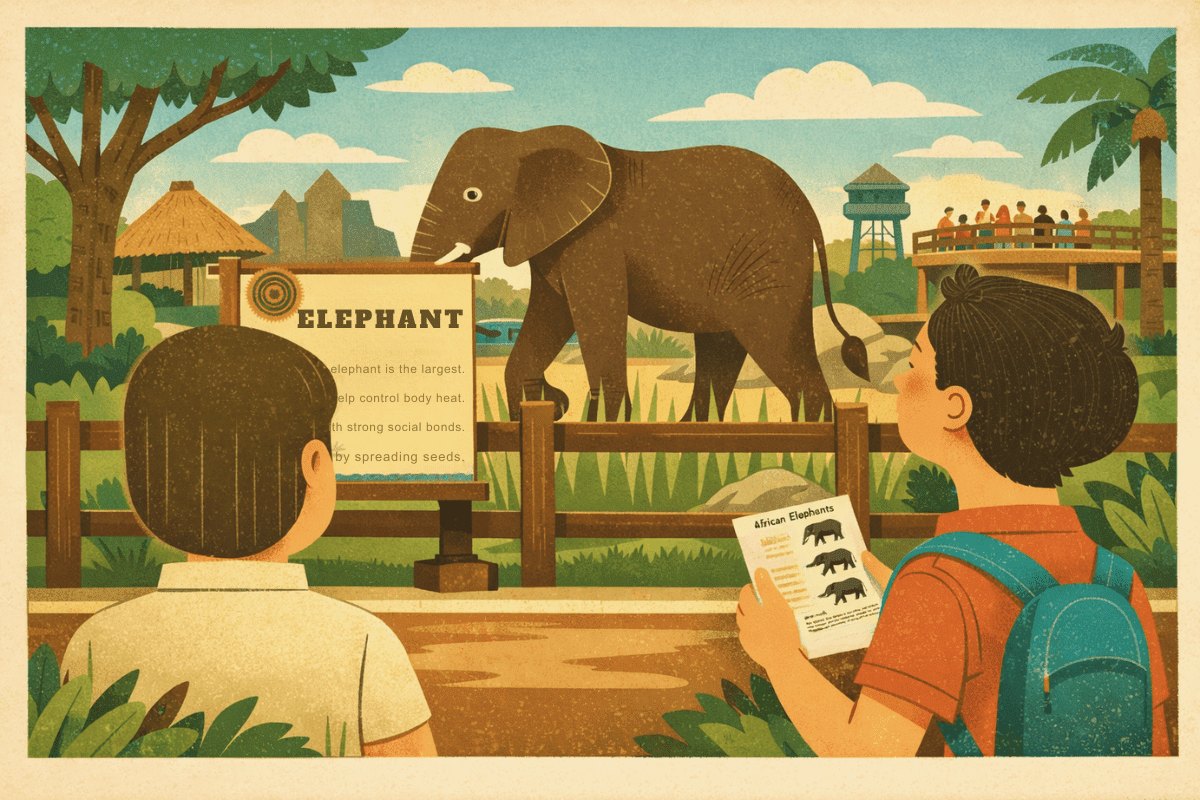

「どうぶつ園のかんばんとガイドブック」の授業づくり

本教材では、看板は実物を見ながら短時間で読む補足的な文章、ガイドブックは時間をかけて詳しく読む文章として、それぞれ読まれる状況に応じて書かれています。 今回は土居正博先生(神奈川県・川崎市立はるひ野小学校)に、揺さぶり発問を通して、子どもが経験と結び付けながら2つの文章を読み比べられるようにし、説明の違いの理由や文章の役割を自分の言葉で捉えることができる授業づくりを、ご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「人間は他の生物と何がちがうのか」

―ねらいをシンプルにして言語活動を工夫することで、短時間でも自分事の学びを―

本教材は、ツチハンミョウの生態を具体例に、生物は「種の保存」を優先する一方で、人間は「個体の命」を最重要に考えるという独自性を明らかにし、その背景には、言葉によって世界を理解し、価値観を共有できる人間の特性があることが述べられます。 今回は牧園浩亘先生(大阪府・大阪市立巽南小学校)に、章構造を読み取り、キャッチコピーづくりなどの言語活動を通して、要旨を踏まえた自分の考えを言葉で表現する力を育てる授業づくりについてご提案いただきました。