子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

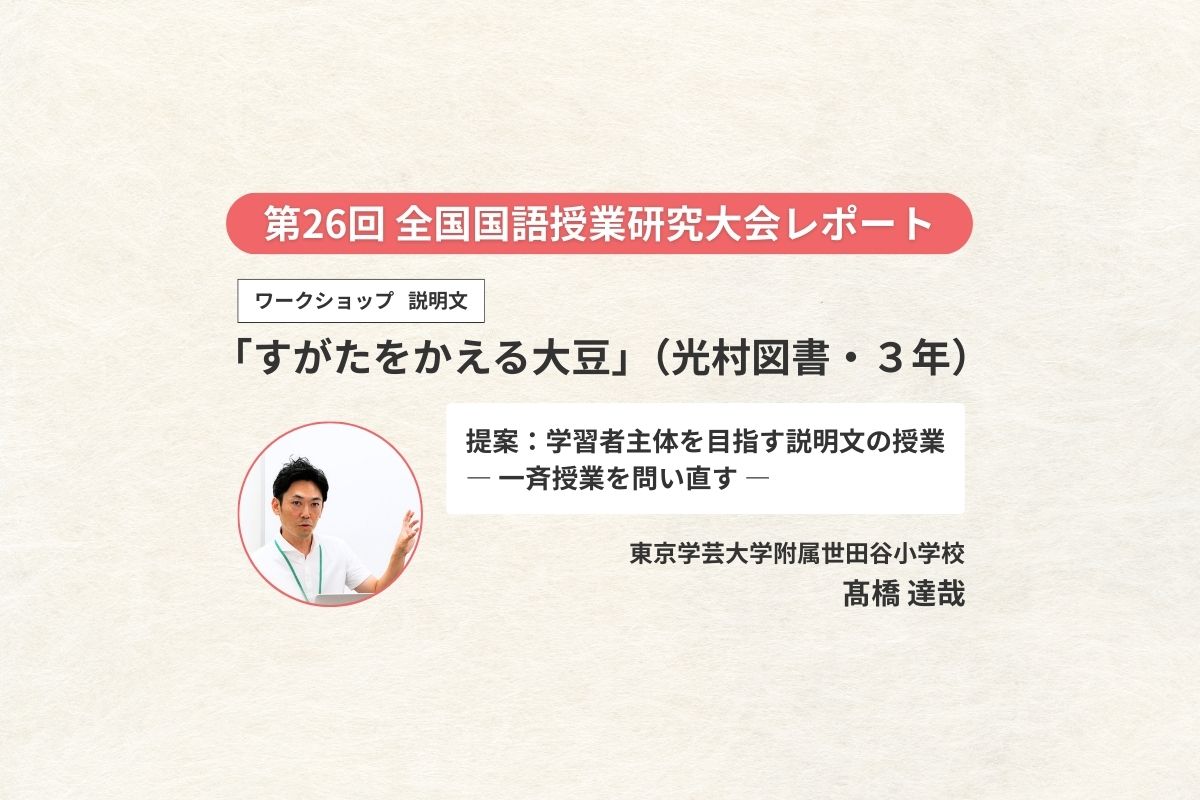

3年生の説明文の読みでつける力

―3年「すがたをかえる大豆」―

説明文の授業では、読み方がわかっていないまま読み進めてしまうケースも多くあります。 形式的になり過ぎてはいけませんが、読むための型を知っておくことで、どのように読めばよいかを子ども自身が考える端緒にもなります。 あらためて、各段落の最初や最後に中心文が多いこと、段落相互の関係を意識させて読んでいきます。

![]() 有料記事

有料記事

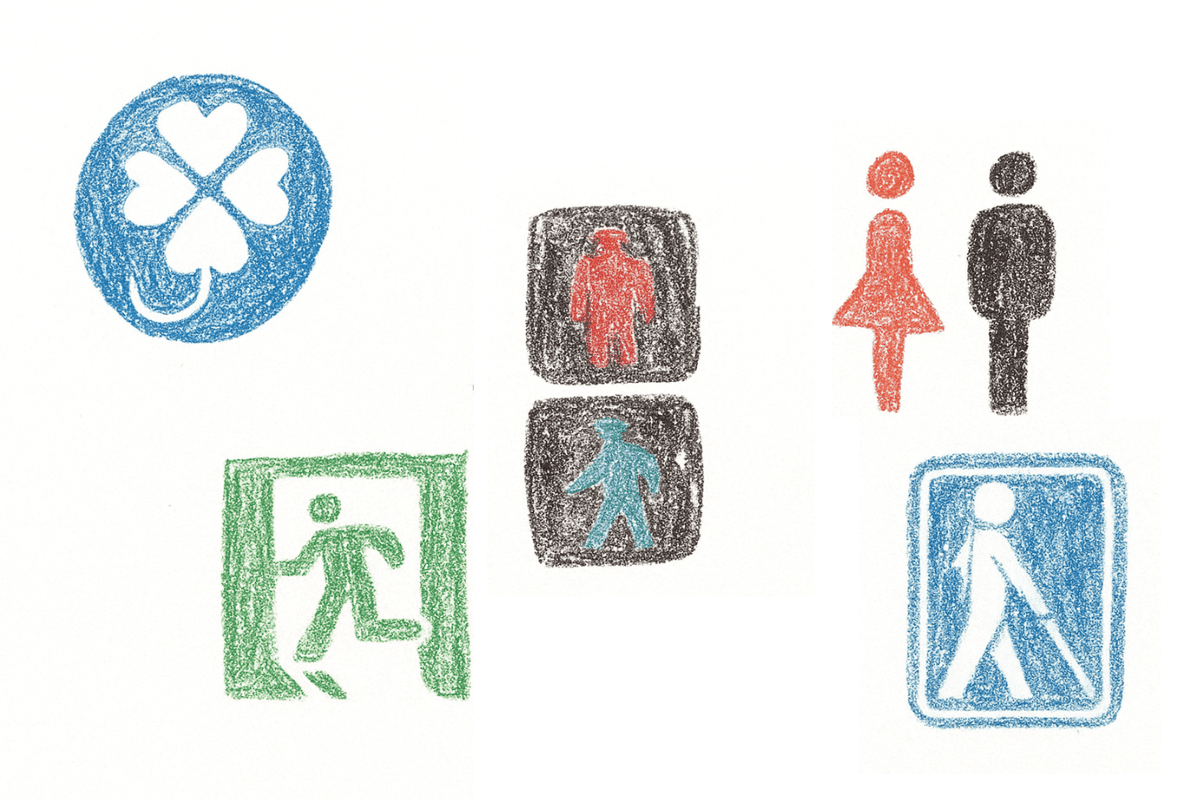

既習を活かしながら本文の構造を1時間で掴む:「くらしと絵文字」

-主体的に学ぶための素地づくり-

今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、既習で得た知識を「読みの物差し」として用い、本教材で、生きた資質・能力として応用、新たな知識の発見につなげることで、主体的に学ぶ姿を育む授業の提案をいただきました。