5分でわかる 全員参加の学びを大切にした国語授業のつくり方

|

執筆者: 伊藤怜香

|

今月の「5分でわかるシリーズ」は、伊藤怜香先生(新潟県・新発田市立住吉小学校)に、授業のはじめから、高いハードルの課題を提示するのではなく、「Which型課題」を用いて少しずつ自分なりの考え方を形成すること、また、「立体型板書」で友だちと考えを共有、整理することで、全員が参加できるようになる授業のつくり方をご提案いただきました。

何年か前に、テレビ番組で東大に合格した人の勉強法が紹介されていた。その答えは「とりあえず5分やってみる」だった。まず5分頑張ることができれば、その後そのままの勢いで勉強を続けられることが多いらしい。授業にも同じ原理が使えるのではないかと思い、まずは授業初めの5分間、全員ができることをやってみることにした。

初めにやってみたのは、前時の学習の復習を少し丁寧にすることだった。「昨日は何場面の学習をしましたか?」「この説明文の初め・中・終わりの分かれ目はどこでしたか?」といった、前日のノートや教科書を見れば誰でもわかることを確認する。ペアやグループで確認をして、全体で確認すると3~5分になる。全員で前時の学習を思い出すことで、その日の学習内容にスムーズに入っていくことができた。

次に意識して取り組んだことが音読だ。授業の初めにタイマーで3分間計測して、学習中の教材文をどこまで読めるかチャレンジする。読めたところに印を付ける。帯学習のように繰り返し取り組んでいくと、子どもたちも次第に慣れていき、読む速度が上がっていく。印の位置が目に見えて動いていくので、上達していることがわかりやすく、その後の学習への意欲にもつながる。

また、教材文の音読ができないと内容を読解することは難しい。その上、宿題で音読を出しただけではなかなか全員が読めるようにはならない。しかし、授業の初めに全員で読む時間を確保することで、内容の理解もしやすくなった。

他にも、季節に合った絵本の読み聞かせや、言葉集め、辞書引きなど、5分でできる活動は様々だ。学級の雰囲気や学習する教材文との相性を考えながら、「とりあえず」試してみよう。

最初の5分を全員でできる学習活動にするだけでも、その後の学習に対する向かい方は大きく変わる。しかし、それだけで45分間の授業が毎回うまくいくわけではない。

私の学級では「登場人物の思いは?」「物語の主題は?」「自分の考えは?」といった抽象度の高い発問になると、ノートを書く手が止まってしまったり、机に突っ伏してしまったりして、学習が止まってしまう子がいた。それは、思考が整理されていないところに発問が飛んでくることが大きな要因ではないだろうか。思考が整理できていないから反応ができない。できる気がしない。そして、わからないからやる気が出ない……。しかし、これらの姿もスモールステップを意識することで改善される。

例えば、陸上競技の高跳びでは、バーの高さが少しずつ上がっていく。いきなり高いバーは跳べなくても、少しずつ上げていくことで、意外と高いところまで跳べることもある。この例のように、国語の授業でも、いきなり抽象度の高い発問をするよりも、いくつかの段階を経てからの方が自力で考えられる子どもは増えるのではないだろうか。

私が序盤の発問でよく使うのが桂聖(2018)の提案する「Which型課題」だ。0から自分の言葉で考えることが難しい子どもでも、いくつかの選択肢の中から選ぶ活動であれば取り組みやすい。そして、選ぶことで自分の立場が決まれば、同じところを選んだ人や違うところを選んだ人と対話をする中で、自分の考えを形成していくことができる。

自分の立場を決めるところまで到達したなら、あとは学びをより深めるところにどうつなげていくのかが、次の目標になる。

そこで、私は板書の力を借りている。沼田拓弥(2020)の提案する「立体型板書」は、論理的思考ツールとしての機能を重視した構造的な板書であり、子どもの「思考プロセス」の可視化を重視している。

序盤の「Which型課題」で自分の立場が決まっていれば、「〇〇さんは私と同じ立場だけれど、理由は少し違うなぁ」「〇〇さんは違う立場だけれど、理由がしっかりしていて納得できるなぁ」といったように、自然と、他の人の考えと自分の考えを比較するようになる。そうすることで、意見交流をしながら自分の考えが深まる。

ただ、話し言葉はそのままだと消えてしまうものだ。だからこそ、板書で情報を整理する必要がある。情報が整理されれば、思考も整理される。発問や子どもの考えがただ羅列されているだけの板書だと文字も多く見づらい。「立体型板書」を取り入れることで、黒板には整理された情報が残るようになった。板書を足がかりに、後半の抽象度が高い発問にも向かっていける子が増えた。「ちょっと頑張ればできそう」と思えれば、子どもたちは自然と学習に向かっていく。

「立体型板書」の型の中でも一番使いやすく、私もよく使うのが対比型である。

いくつかの情報を比べることで思考を整理できる。教師が選択肢を出し、そこから選ぶハードルを低くすることで、学力が苦しい子どもも参加できる。全員がひとまず自分の立場を決める。そこからは対話で共有したり、深めたりしていく。

光村図書6年「時計の時間と心の時間」の授業では、教材文に出てくる4つの事例に対して、自分が納得できるかできないかの2択で選んでもらった。この活動は、全員が自分のこれまでの経験等を思い起こしながら決めることができた。

その後、「納得できる」が多かった事例と少なかった事例に分け、「筆者が納得してもらうために工夫していることは?」という発問につなげた。この流れで、子どもたちは納得できる人が多い事例にはグラフや図といった資料がなく、納得できる人が少ない事例には追加資料があり、読者に納得してもらえるように筆者が工夫していることに気づいた。

いきなり筆者の工夫について聞いても、図やグラフを使っていることに気づく子はいるかもしれない。しかし、どうしてその事例に資料がついているのか、という視点をもてたことは、前半の「Which型課題」があったからだと感じた。

資料2は、光村図書4年「一つの花」の、第四場面が入る意図を考えた授業の板書である。戦後の描写が入った意図をいきなり聞いたとしたら、自力で考えられる子がかなり限られてくるだろう。しかし、必要か不要かの2択であれば、ハードルがグッと下がる。

まず、本文に出てくるキーワードを戦中か戦後に分ける活動を行った。そして、黒板を見ながらみんなで思考を整理することで、第四場面の必要性を考えた。

「作者が必要だと思ったから書いたんでしょ?」「なくても話は通じるから、いらないんじゃない?」といった表面的な考えから、「第四場面が無いと悲しいまま終わってしまうから必要」「第四場面があった方が戦争のこわさが伝わるから必要」「平和だけど戦争で家族がいなくなったことを伝えたいから必要」という考えに深まっていった。

学力差のある学級では、文字だけで物語の構造を理解することが難しい子どももいる。

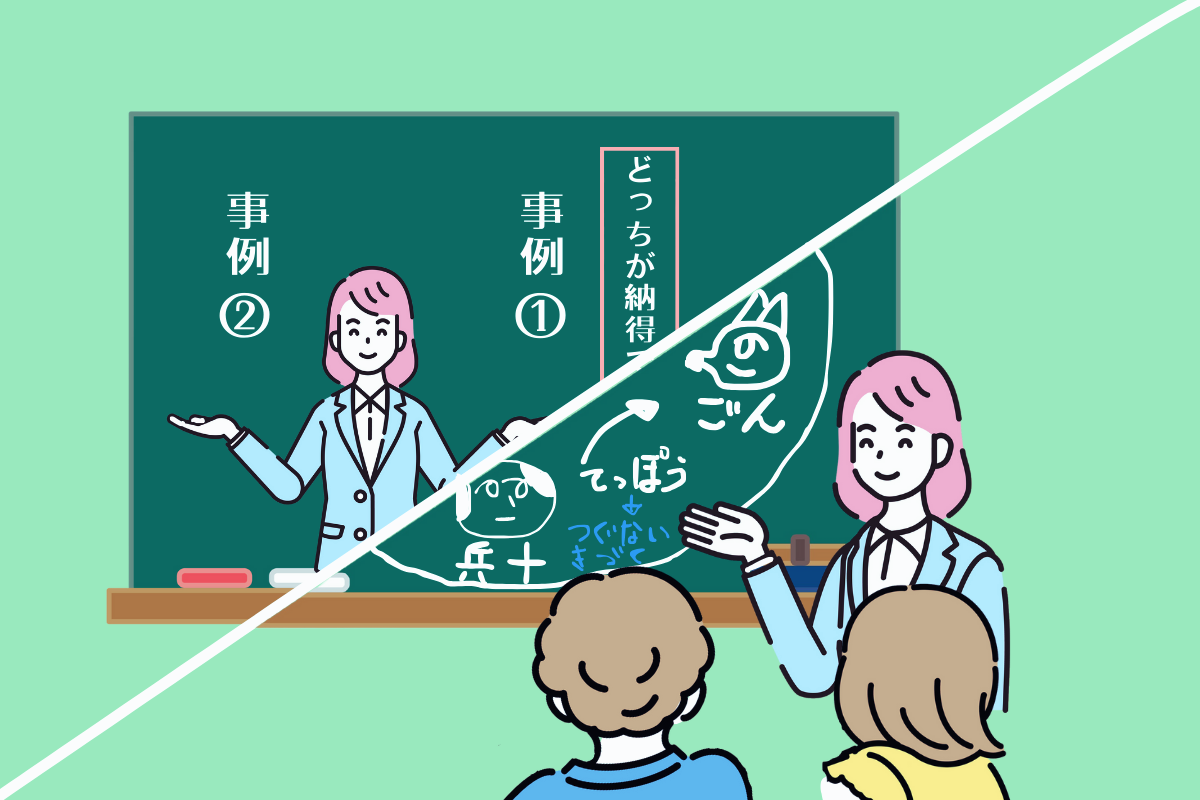

4年生を担任したときのことだ。初読で「ごんぎつね」の登場人物を確認するときに、茂平とわたしがごんや兵十と違う時間軸にいることが理解できていない子どもが複数人いた。簡単なイラストとキーワード、矢印を使った人物相関図型で物語の内容を整理することで、物語の構造が一目見てわかるようになった(資料3)。授業の前半で情報が整理されているからこそ、後半の要約をする活動のときに自力で考えられる子が増えたのだろう。

まずは最初の5分間。

そこから課題のハードルを少しずつ上げていく。そうすることで、全員参加の国語授業に近づく。しかし、同じ学年を担任しても、そのときの子どもたちの実態によって、ぴったりハマる学習活動は様々だ。目の前にいる学級の子どもたちを思い浮かべて、学習活動や発問を考えたい。

〔引用・参考文献〕

伊藤怜香(いとう・れいか)

新潟県・新発田市立住吉小学校

「立体型板書」研究会