子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「せんねん まんねん」「名づけられた葉」

―詩に込められた思いを考えよう―

何のために、どのような力を身につけるために詩の授業を行うのか。普段、詩の授業について、あまり考える時間が取れていないことはないでしょうか。しかし、詩の特性を押さえた授業づくりを行うことで、言葉のイメージや感性を豊かにすることができる、貴重な時間となるかもしれません。 今回は学習材「せんねんまんねん」「名づけられた葉」において、中野紗耶香先生(東京都・国分寺市立第三小学校)に、詩の授業で押さえたい点を整理し、題名・リズムなどに注目することで、言葉の推測から作者の思いを自分なりに読み取る力を伸ばす授業づくりについてご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

スマホでみる「未来につなぐ工芸品」の授業づくり

―単元末の書くことサポート付き―

図をタップして拡大表示することができるので、手軽に、スマホでも見やすい記事となっております。また、授業に活かせるワークシートや教師の記入例、子どもたちに共有する資料カードなどもございますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

![]() 有料記事

有料記事

青木伸生先生の新刊『探究の思考プロセスが育つフレームリーディングの国語授業』

サブスク会員限定特典のご案内

新刊刊行記念!サブスク会員限定特典 このたび、青木伸生先生の新刊『探究の思考プロセスが育つ フレームリーディングの国語授業』の刊行を記念して、サブスクリプション会員限定の10%OFFクーポンをご用意しました。

『ももたろう』

ー教室が子どもたちの笑い声で溢れるとびっきりの笑本(えほん)

パロディ作品のよさは、知っているお話だからこそ安心して物語の世界に浸ることができること。同時に、知っているからこそ、その変わっている部分の面白さを感じられることでしょう。今回は、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に疲れているときにちょっと元気をくれるお話を紹介いただきました。

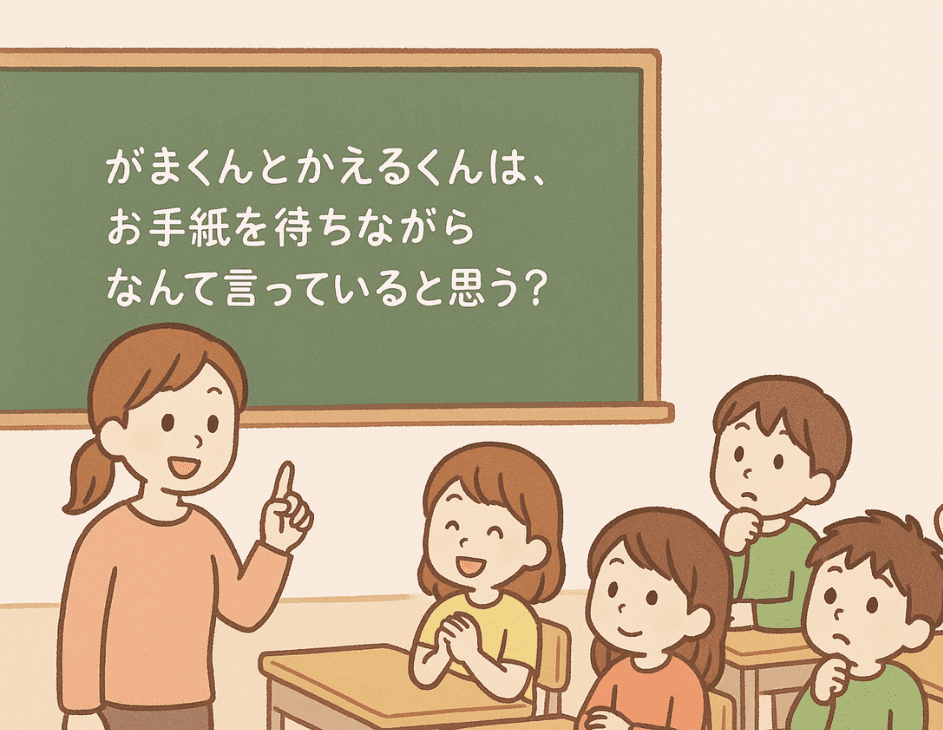

5分でわかる 子どもの学びが深まる発問のスキル

-どうする? 文学的な文章での発問-

8月号の「5分でわかるシリーズ」は、来栖称子先生(東京都・練馬区立開進第三小学校)に、国語の授業で子どもの思考を促すためには、どのような発問が考えられ、何を意識して行えばよいのかについて、ご提案いただきました。 今回は特に、展開部分で学びを深める焦点化発問に着目し、登場人物の心情や物語の構造に迫れるような、子ども主体の対話的な学びを促す発問例についてご執筆いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

俯瞰的に読ませる発問の工夫をした「どうぶつ園のじゅうい」

今回は比江嶋哲先生(宮崎県・都城市立有水小学校)に、「構成」「付けたい力」「筆者の主張」の3点を意識した発問を行い、文章の構造や説明の工夫といった全体のつながりを意識できるようにすることで、俯瞰的に説明文を読む力が身に付く授業づくりをご提案いただきました。