子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「春風をたどって」

-「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実する授業を創造するために-

本年度から登場した新教材「春風をたどって」(光村図書・3学年)の、単元化のポイントや授業づくりの工夫を、いち早くご紹介いたします。 春らしく明るく優しい情景描写と、これからはじまる新しい毎日に心躍るルウの心情描写が、年度はじめの子どもたちにぴったりな教材です。 今回は長屋樹廣先生(北海道・釧路市立中央小学校)に、物語文ならではの登場人物の気持ちや変化を、一人ひとりが多様に読み取り、協働的に深め合える授業づくりのご提案をいただきました。

![]() 有料記事

有料記事

リフレクション型国語科授業の展開

-立てた問いでの読み合い、その授業展開-

リフレクション型国語科授業は、「問いづくり →読み合い →問いの評価」を位置づけて展開しています。 前回は、物語「ごんぎつね」を例に、どのように問いを立てていくのか、「問いづくり」に焦点を当てて授業展開を紹介しました。具体的に、「問いづくり」の授業の実際と、そこでの教師の関わりについて、知っていただけたかと思います。

5分で分かるトークトレーニング あたたかく「聞き合える」クラスをつくる

今月の5分で分かるシリーズは、溝越勇太先生(東京都・日野第七小学校)に、子どもたちが心を開いてお話を聞き合えるようになり、毎日楽しく実践できるトークトレーニングについてご提案いただきました。 友達のお話を受動的に聞くだけではなく、能動的に「聴く」「訊く」力も育むことで、クラスのあたたかい人間関係を育てていきましょう。

![]() 有料記事

有料記事

「帰り道」

-物語の「かかれ方」を捉え、転移する読む力を育てる-

「帰り道」(光村図書・6年)の授業づくりを紹介します。本教材は、2人の登場人物の心情がそれぞれの一人称視点で分けて描かれることで、共通の出来事から比較して、異なる人物像が読み取れるようになっている物語文です。 今回は三浦剛先生(東京都・町田市立鶴間小学校)に、子どもたちが物語のこの「かかれ方」に着目することで、他教材でも転移させられる読みの力を育む授業づくりを、ご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

ChatGPTを活用した国語科授業

-3年・「すがたを変える大豆」の授業実践-

ChatGPTとは、OpenAI社が開発した生成AIである。大規模なテキストデータを学習して、人間のようなテキスト生成や自然な対話を行うことができる。 ChatGPTなどの生成AIにはメリットがある一方で、デメリットもある。そもそもChatGPTに関する利用規約上の年齢制限は、13歳以上であり、18歳未満の場合は保護者同意が必要とされている

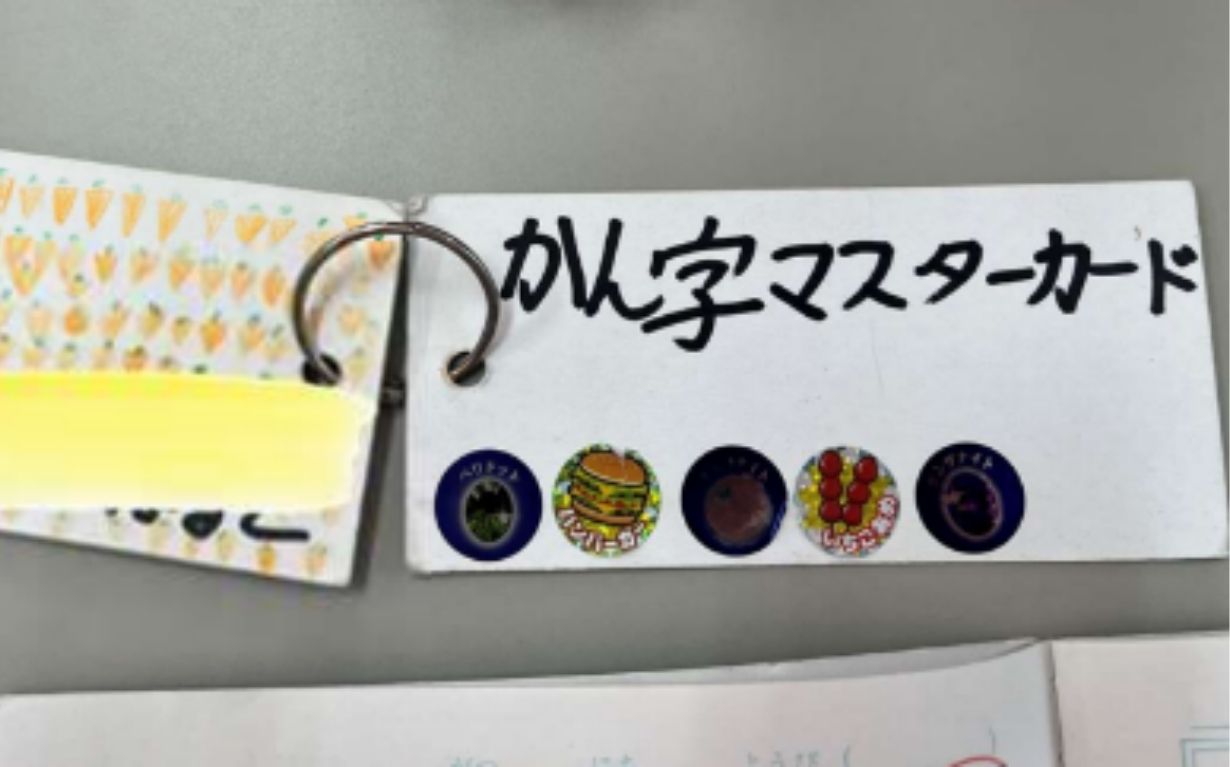

「漢字マスターカード」で目指す、主体的な漢字学習!!

今月の5分で分かるシリーズは、スキマ時間でできる、子どもたちが主体的に漢字を学びたくなるような方法を、古沢由紀先生(大阪府・大阪市立柏里小学校)にご提案していただきました。 ご紹介する「漢字マスターカード」は、子どもたちがすぐに取り組める簡単さと、理解度に合わせて調整ができるため、漢字が苦手な子でも楽しく取り組めることに特徴があります。 ゲーム感覚でアクティビティとしても取り入れやすいため、温かい教室づくりにも役立つでしょう。