子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

新教材「文様」の教材研究と授業づくり

今回は髙橋達哉先生(東京都・東京学芸大学附属世田谷小学校)に、新教材「文様」(光村図書・3年上)について、続く教材「こまを楽しむ」を踏まえた上で分析し、授業づくりのポイントとその具体例を紹介していただきました。 3年生はじめ、説明文に親しむための【れんしゅう】として、本教材にはどのような特性があるのでしょうか。 また、どのようにすれば主体的に読みを深められるのか、「ゆさぶり発問」のアイデアにもご注目ください。

![]() 有料記事

有料記事

主教材を短時間で読み取れるよう、事前教材(新教材)を活用しよう

柘植遼平先生(千葉県・昭和学院小学校)に、新教材「アイスは暑いほどおいしい?―グラフの読み取り」の授業づくりについて、「雪は新しいエネルギーー未来へつなぐエネルギー社会」と合わせて紹介していただきました。 今回の新教材の追加で、グラフや表などの資料が筆者の主張を分かりやすく伝えるための工夫として、捉えやすくなったことに着目し、資料を中心に説明文読解が深まるような単元づくりを行います。

5分でわかる 国語授業で育みたい4つのスキルと授業開き

今月の5分で分かるシリーズは、藤平剛士先生(神奈川県・相模女子大学小学部)に、授業開きで確認し合いたい、すべての学びの基礎となる4つのスキルについて、実際の授業展開に沿ってご紹介していただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「思いやりのデザイン/アップとルーズで伝える」

-「くらべる説明文作り」で対比的にとらえるよさを実感しよう―

今回は、山本真司先生(愛知県・南山大学附属小学校)に、子どもたちが物事を対比的にとらえることに自覚的になり、日々の生活へと結びつく力を育むような授業づくりについてご提案いただきました。文章の内容そのものにとどまらず、事柄の関係性へと目を向けさせることが重要になります。 また、基本三部構成や段落同士の関係を視覚化した段落構成図を、ぜひ板書や資料作成に役立ててみてください。

![]() 有料記事

有料記事

教材の特性を、朗読に生かせるように!

今回は安達真理子先生(神奈川県・カリタス小学校)に、本年度から登場した新教材「さなぎたちの教室」(東京書籍・6学年)の、単元化のポイントや授業づくりの工夫について、ご提案していただきました。等身大の女の子の一人称で語られる叙述から、登場人物の人物像とその関係を丁寧にとらえることで、朗読で押さえたいポイントが見えてきます。

![]() 有料記事

有料記事

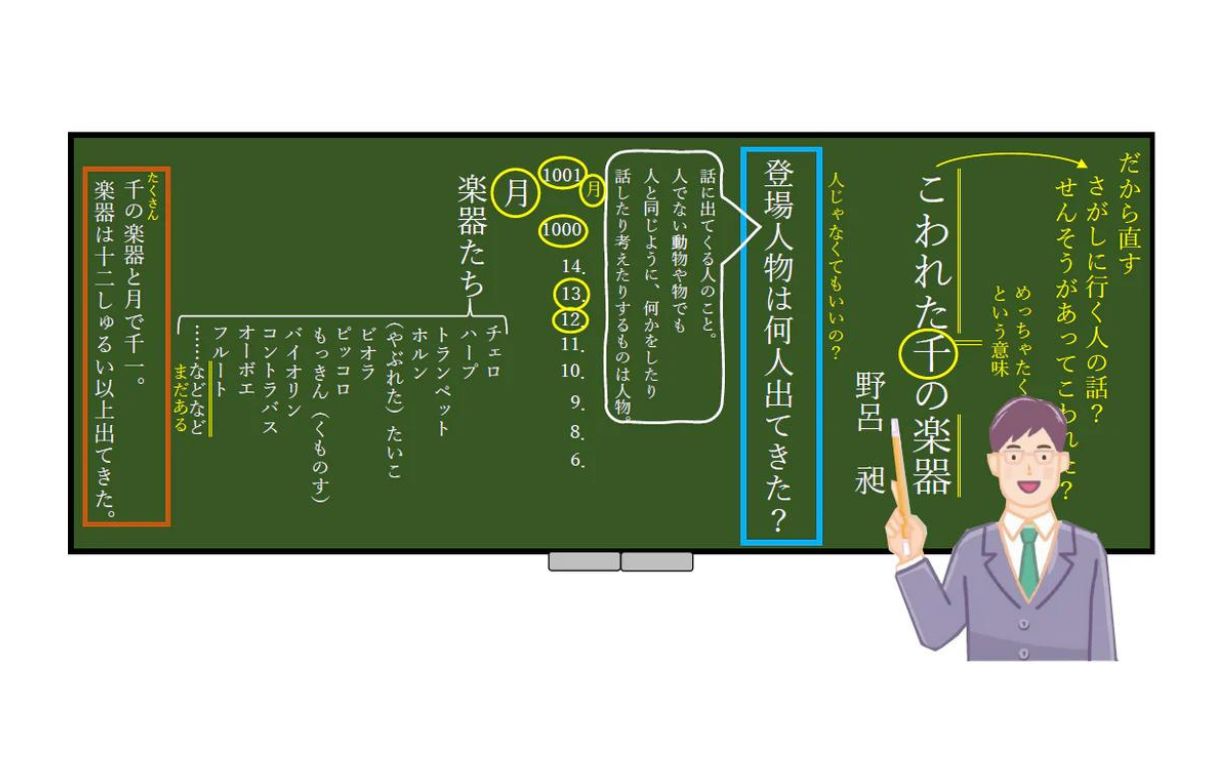

「こわれた千の楽器」からはじめる、自ら学びに向かう第一歩

今回は山本純平先生(東京都・江東区立数矢小学校)に、年度はじめの第一教材「こわれた千の楽器」(東京書籍・4年)で、よいスタートダッシュを切ることができる授業づくりについて、ご提案いただきました。 本教材では、登場人物の設定と会話文の読み取りを通して、これまでの学習の積み重ねを確かにし、子どもたちのやれる! できる! を高めることができます。子どもたちを意欲付ける、教師の問いかけにも、ご注目ください。