子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

個別最適な学びをつくる前夜

個別最適な学びは、子どもが自分の課題意識をもち、自分の学び方で課題を解決していくという学びのプロセスである。これは、「主体的・対話的で深い学び」と軸を同じにする考え方であり、子どもを主語にした学びの姿そのものであるといえる。 逆に言えば、1人でも学ぶことのできる主体性のある学び手を育てなければ、個別最適な学びは成立しない。何をどうすればよいのか変わらない学び手は、自分の学びのスタイルをもてていない。学ぶ力を育てることが、学び手を育てることだ。

5分でわかる指導技術 言葉への見方・考え方を広げる詩の授業

今月の5分で分かるシリーズは、三笠啓司先生(大阪教育大学附属池田小学校)に「言葉への見方・考え方を広げる詩の授業」についてご提案いただきました。視写や音読を活用し、子どもたちが言葉への見方・考え方を広げる詩の授業展開について、1・4・6年生の教材を例に解説いただきました。詩の授業に不安感のある先生方、ぜひ一緒に学びましょう。

![]() 有料記事

有料記事

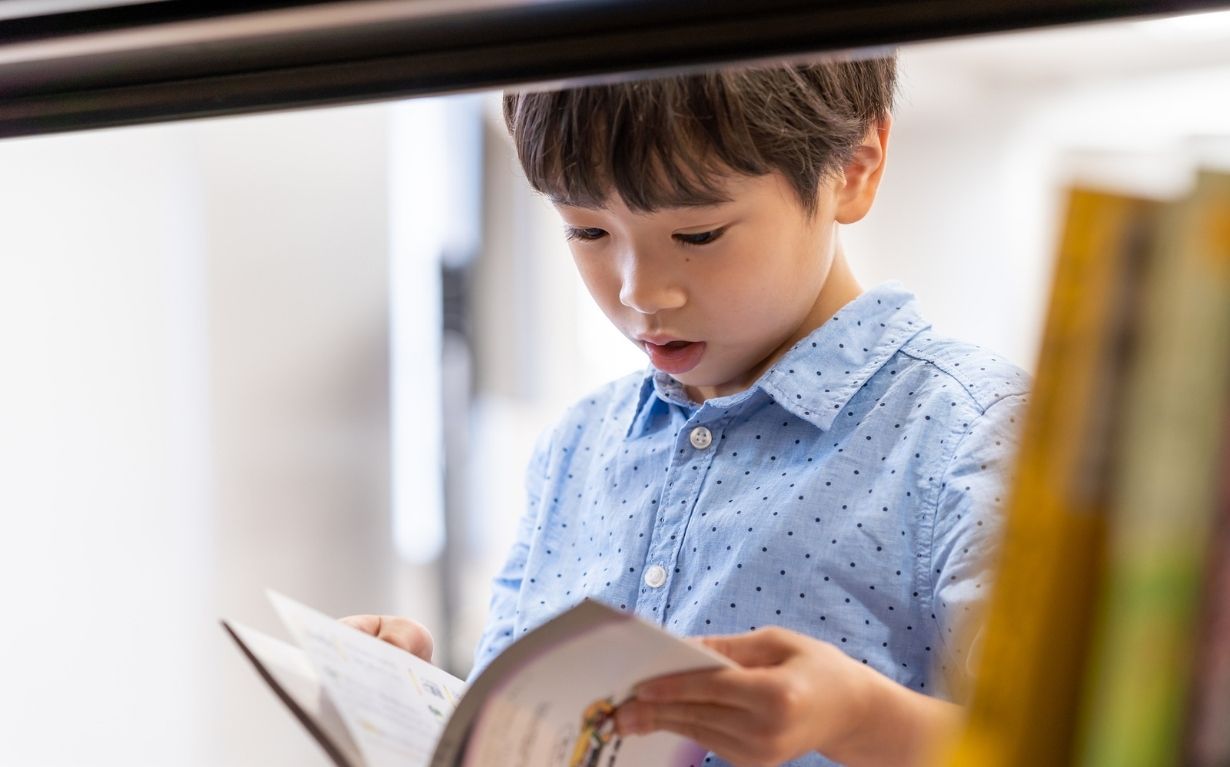

「ありの行列」

―教材の特性と子どもの力をふまえた、系統的な授業デザインー

「ありの行列」の授業づくりを紹介します。本教材は3年生で学習する最後の説明文で、問いに対して、実験・観察・考察・結果という流れで解決していく、尾括型の構成が分かりやすい文章です。今回は、藤平剛士先生(相模女子大学小学部)に、教材の読み取り授業と言語活動とが分断されない、教材の特性と子どもの力を踏まえた言語活動を設定する、系統的な授業デザインについてご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「スーホの白い馬」

-教師が教えたいことを、子どもが学びたいことへ-

「スーホの白い馬」の授業づくりを紹介します。本教材は、既習のハッピーエンド型のお話とは違う結末や、中心人物の心情が表れる複合語・繰り返し・比喩などの表現の工夫があるという特徴がある。今回は、髙橋達哉先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)に、子どもの「学びたい」「考えてみたい」「話し合ってみたい」という思いを引き出す、効果的な発問を取り入れた授業

![]() 有料記事

有料記事

様々な「対話」で授業をつくる

-文学作品を読む-

国語科の授業で陥りがちなことがある。それは、積極的に対話している姿から、「対話によって子どもの思考が深まった」と短絡的に判断してしまうことである。

5分でわかる指導技術 子どもの理解を促進する動作化のスキル

今月の5分で分かるシリーズは、子どもの理解を促進する動作化のスキルについて、小崎景綱先生(さいたま市立浦和別所小学校)に提案していただきます。 叙述を動作化することで、場面の様子や情景はもちろん、登場人物の気持ちや心情の変化にも気付きやすくなり、読解に支援が必要な子どもたちにとっての手だてにもなります。 どのような動作化が考えられるのか、定番教材を例に挙げて考えていきましょう。