子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「モチモチの木」

-自分らしく、のびのび話し合える国語授業へ-

本教材において、子どもたちが自分なりの意見をもち、話し合い、個性を認め合うことで、一人ひとりの多様さが生きる授業づくりを、髙橋達哉先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)にご紹介いただきました。 本教材で身に付けたい力から指導内容を明確にした上で、「その子らしさ」を生かした授業を計画することで、拡散ではなく、それぞれの軸をもった子どもの「多様さ」が発揮されるようになるでしょう。

![]() 有料記事

有料記事

「せっちゃくざいの今と昔」

-興味をもったことを中心に要約しよう-

今回は流田賢一先生(大阪府・大阪市立堀川小学校)に、本年度より登場した新教材「せっちゃくざいの今と昔」(東京書籍・3年)の授業づくりの工夫についてご提案いただきました。 教材分析をとおして、文章全体で伝えたいことを読み取り、それを説明するためにどのような意味段落の構成となっているのか丁寧に整理することで、子どもたちに育てたい「要約する力」の指導ポイントが見えてきます。

![]() 有料記事

有料記事

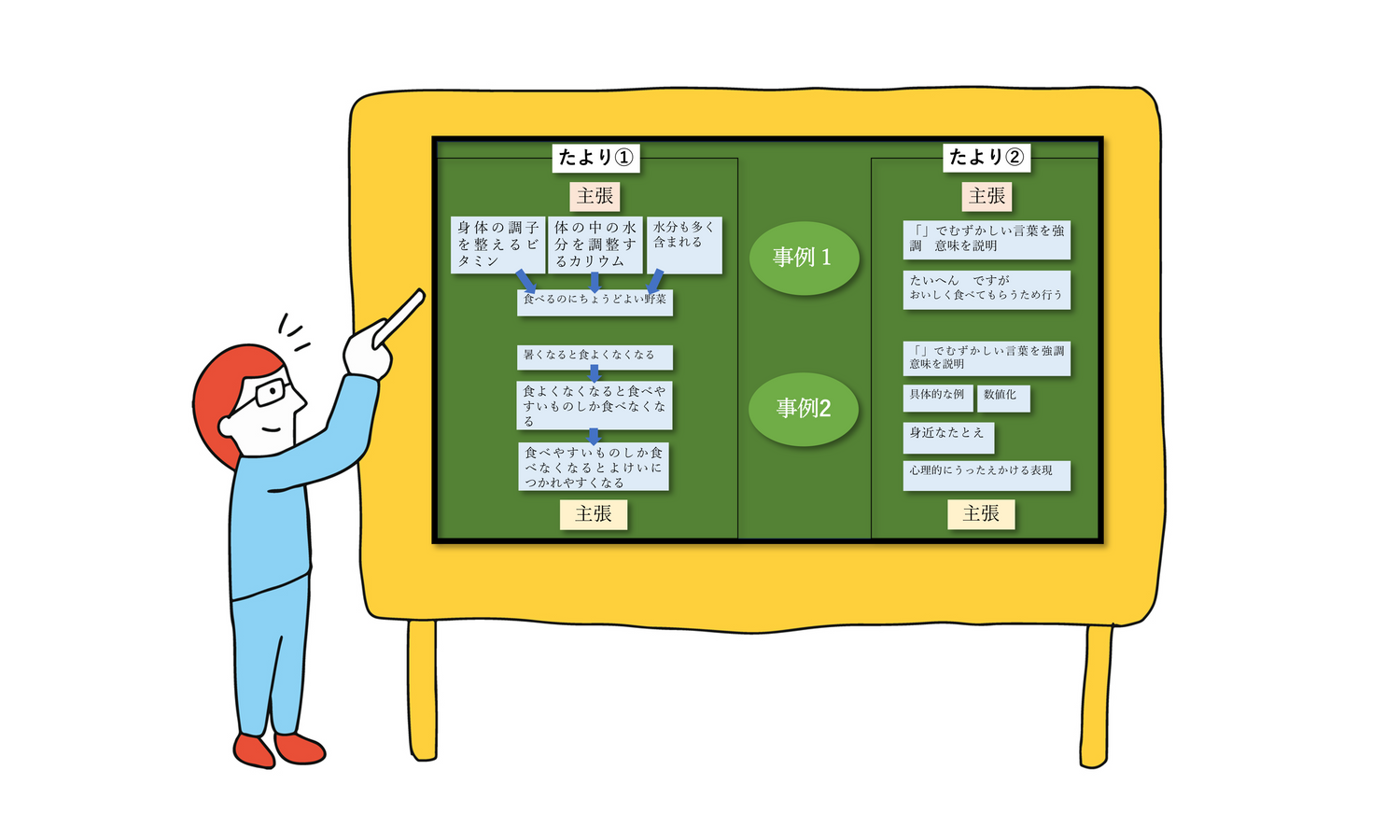

「『給食だより』を読みくらべよう」の読み比べ方

今回は、山本純平先生(東京都・江東区立数矢小学校)に、新教材「『給食だより』を読みくらべよう」の授業づくりについて、ご提案いただきました。 本教材は、全く異なるアプローチから書かれていながら、同じ目的をもつ2つの文章を読み比べる内容です。 手持ちのポイントを割り振るという活動を通して、どちらの文章がよりよいか教材に向き合いやすくし、割り振った理由を定量的に説明する必要から、子どもたちは一つひとつの言葉を積極的に吟味するようになります。

![]() 有料記事

有料記事

「紙ひこうき、きみへ」

-「人物像」を捉えて表現しよう!-

本年度より登場した「紙ひこうき、きみへ」(教育出版 3年)は、しまりすキリリの、風のようにふわりと現れ、居なくなってしまったみけりすミークとの友情と揺れ動く気持ちが描かれ、読み手もどこか遠くにいる友人に思いを馳せたくなる物語文教材です。 今回は沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校主任教諭)に、プロフィールカードをまとめる言語活動を通して、物語文学習において重要となる人物像を読み取る力が、子どもたちにしっかりと身に付く、単元づくりをご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「まいごのかぎ」

-知識や経験と結び付けて読む力を育む-

本教材「まいごのかぎ」(光村図書・3年)は、登場人物 りいこが次々と遭遇する不思議な出来事が、第三者目線とりいこの視点とを織り交ぜて描写されることで、読み手もまるで巻き込まれていくかのように展開し、ワクワクしながら物語の中に入り込むことができます。 今回は小島美和先生(東京都・杉並区立桃井第五小学校)に、一つひとつの叙述を自身の経験を想起しながら丁寧に押さえ、りいこの気持ちや行動と比較することで、人物像に迫っていく授業づくりを、紹介していただきました。

![]() 有料記事

有料記事

新教材「文様」の教材研究と授業づくり

今回は髙橋達哉先生(東京都・東京学芸大学附属世田谷小学校)に、新教材「文様」(光村図書・3年上)について、続く教材「こまを楽しむ」を踏まえた上で分析し、授業づくりのポイントとその具体例を紹介していただきました。 3年生はじめ、説明文に親しむための【れんしゅう】として、本教材にはどのような特性があるのでしょうか。 また、どのようにすれば主体的に読みを深められるのか、「ゆさぶり発問」のアイデアにもご注目ください。