「『給食だより』を読みくらべよう」の読み比べ方

|

執筆者: 山本 純平

|

今回は、山本純平先生(東京都・江東区立数矢小学校)に、新教材「『給食だより』を読みくらべよう」の授業づくりについて、ご提案いただきました。

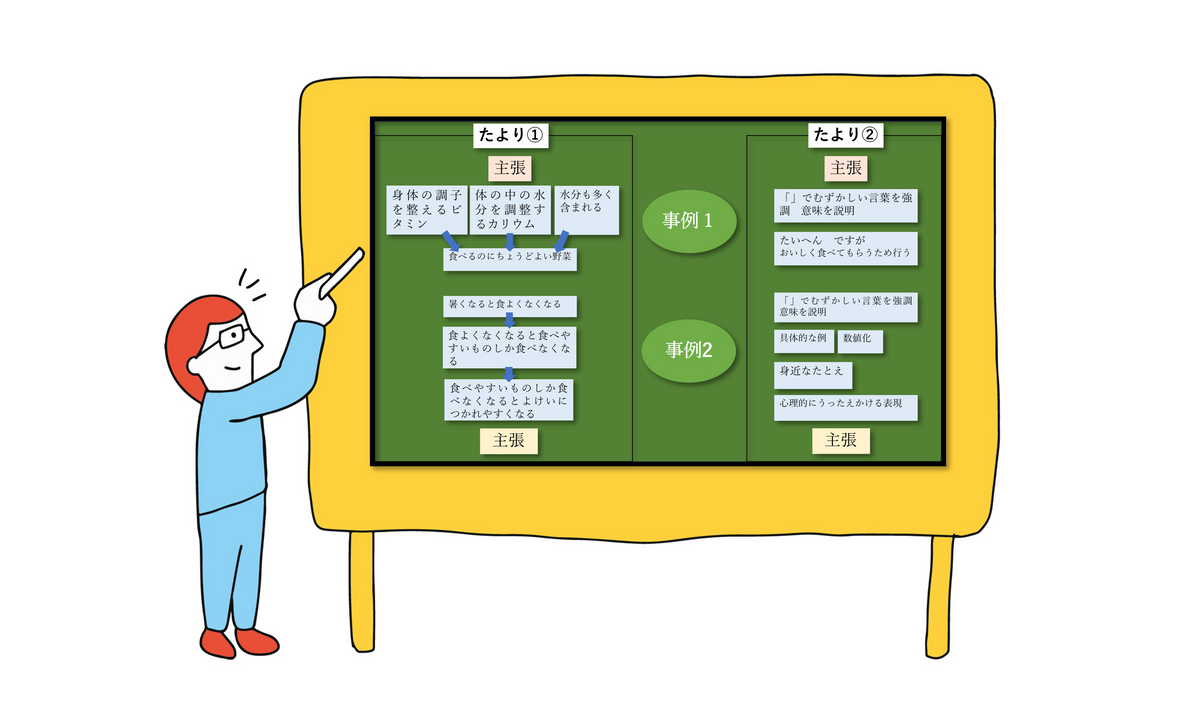

本教材は、同じ目的でありながら、全く異なるアプローチで書かれた2つの文章を読み比べる内容です。

読者の立場に立って、よりわかりやすいと思う方にポイントを割り振るという活動を通して、筆者の意図によって表現が工夫されていること、表現の方法によって伝わり方が変わってくることなどに気づくことができるようになります。

本学習材では「書き手の工夫と読み手の目線」を意識することがキーとなる

低学年から中学年となり、少し俯瞰して物事を捉えることができるようになる3年生。

「自然のかくし絵」を終えて、2つ目の説明文となる。

子どもたちは「自然のかくし絵」で、文章の内容は題名と深いつながりがあること、繰り返し出てくる言葉が大切であることを学んでいる。また、文章が「はじめ、中、終わり」に分けられることや、「中」のまとまりで事例を用いて読み手を納得させようとしていることを想起するはずだ。

この教材を通して、書き手が読み手に納得してもらうために、意図的に工夫をして書いていることを意識させたい。

この教材は、導入の説明と読み比べるための2つの文章から構成されている。

まず、導入部分で、栄養士の大森先生という書き手の存在を意識させている。この大森先生が野菜の食べ残しを減らすために、どちらの文章を給食だよりにするかで悩んでいるという設定だ。

次に書き手の工夫として、大きく3つの観点が示されている。