子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

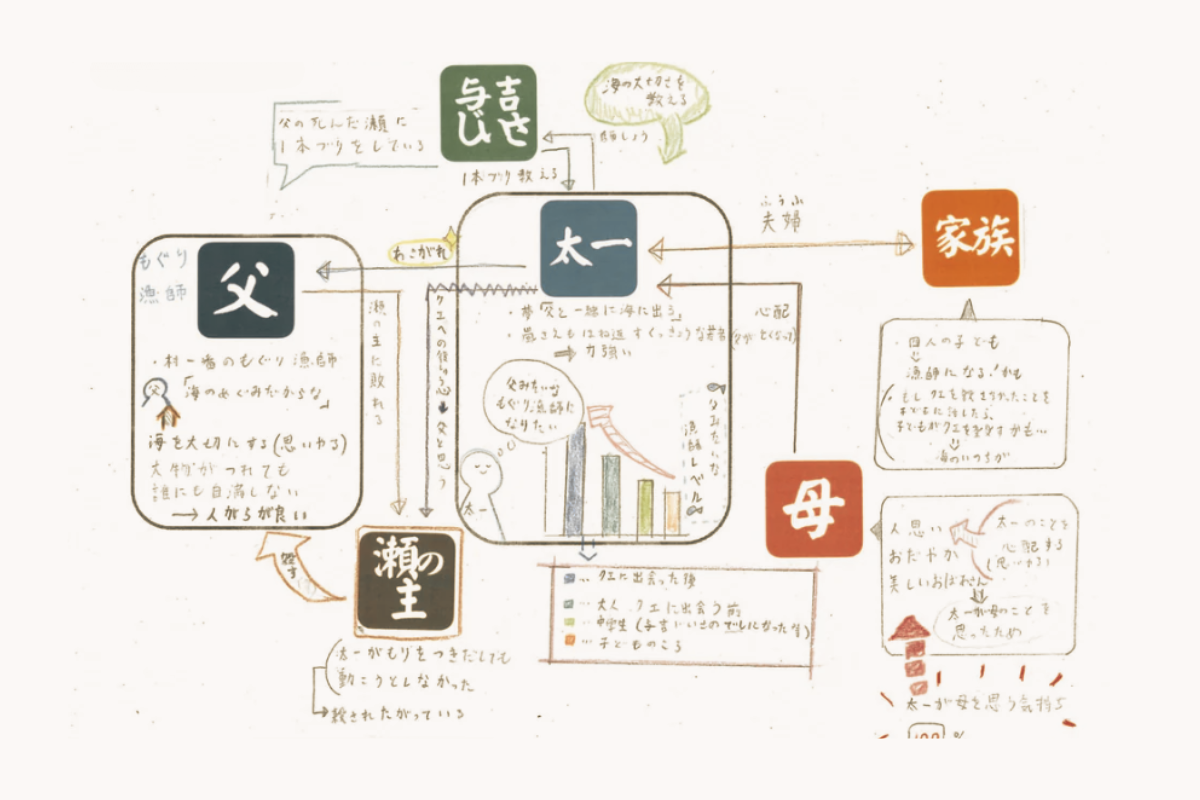

子どもが単元を創り、学びを表現する「海のいのち」

本教材「海のいのち」は、中心人物「太一」の心の成長と、海をめぐる生命について神秘的に描かれた情緒豊かな物語です。登場人物と太一の関係性、心情の変化は読み手の多様な解釈を生み、それを交流することでまた新たな読みにつながる、小学校最後の文学教材にふさわしい豊かな学習体験を与えてくれる教材です。 今回は流田先生(大阪市立堀川小学校)に、観点をもって叙述を整理し、交流することで読みを深める表現活動を提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「モチモチの木」

-自分らしく、のびのび話し合える国語授業へ-

本教材において、子どもたちが自分なりの意見をもち、話し合い、個性を認め合うことで、一人ひとりの多様さが生きる授業づくりを、髙橋達哉先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)にご紹介いただきました。 本教材で身に付けたい力から指導内容を明確にした上で、「その子らしさ」を生かした授業を計画することで、拡散ではなく、それぞれの軸をもった子どもの「多様さ」が発揮されるようになるでしょう。

![]() 有料記事

有料記事

「くらしを便利にするために」

—筆者を感じることで子どもたちが文章に前のめりになる、教科書改訂の時期の説明文授業-

今回は小崎景綱先生(埼玉県・さいたま市立新開小学校)に、令和6年度に本教材が改訂されたことを踏まえ、「以前の文章に変更を加えることで、筆者はどのように、何を、読み手により伝えたかったのか」といった、説明文の工夫における意図や思いに迫ることで、「筆者を読む」力が身に付く授業づくりをご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

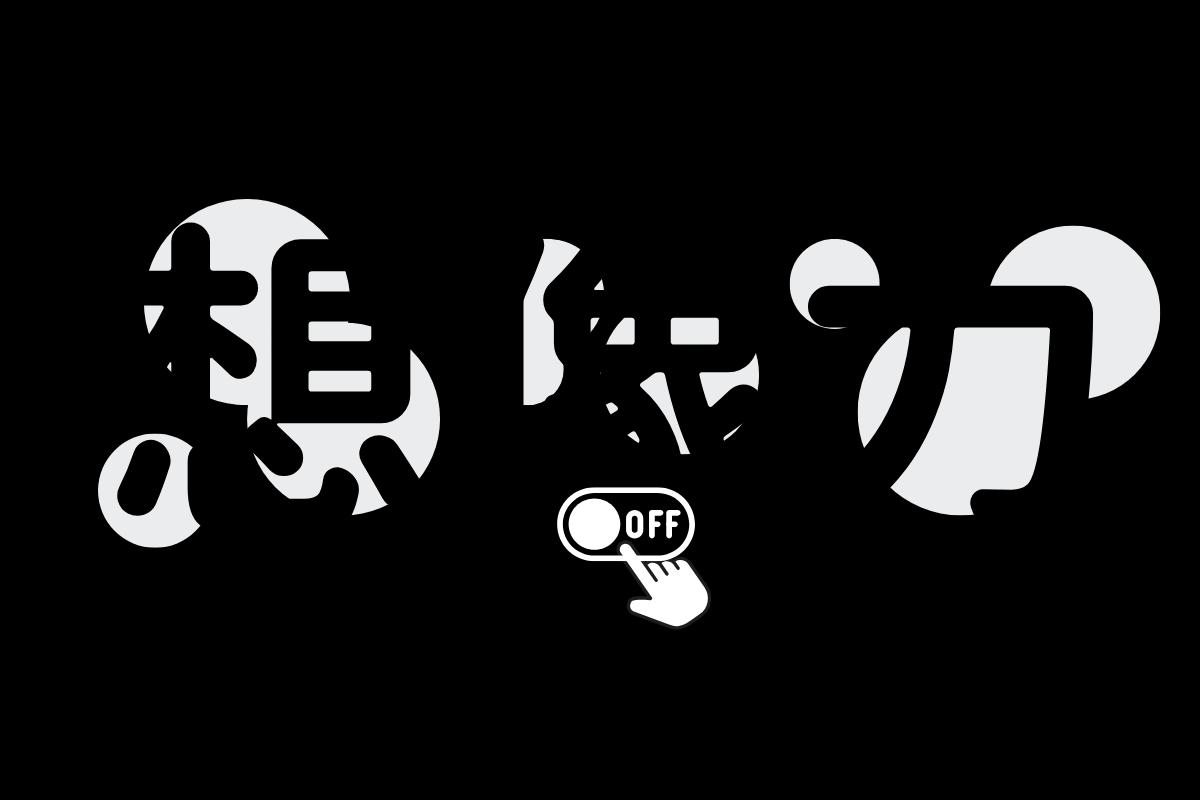

「想像力のスイッチを入れよう」

-比較することで、新しい視点を獲得する国語授業-

今回は笠原冬星先生(大阪府・寝屋川市立三井小学校)に、説明文の4つの基本構造をはじめに押さえ、平成27年度版と令和2・6年度版の本教材を読み比べることで、説明文の構造がどのように変化したのか、それぞれにどのようなよさがあるのか、について気づける授業づくりの工夫をご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

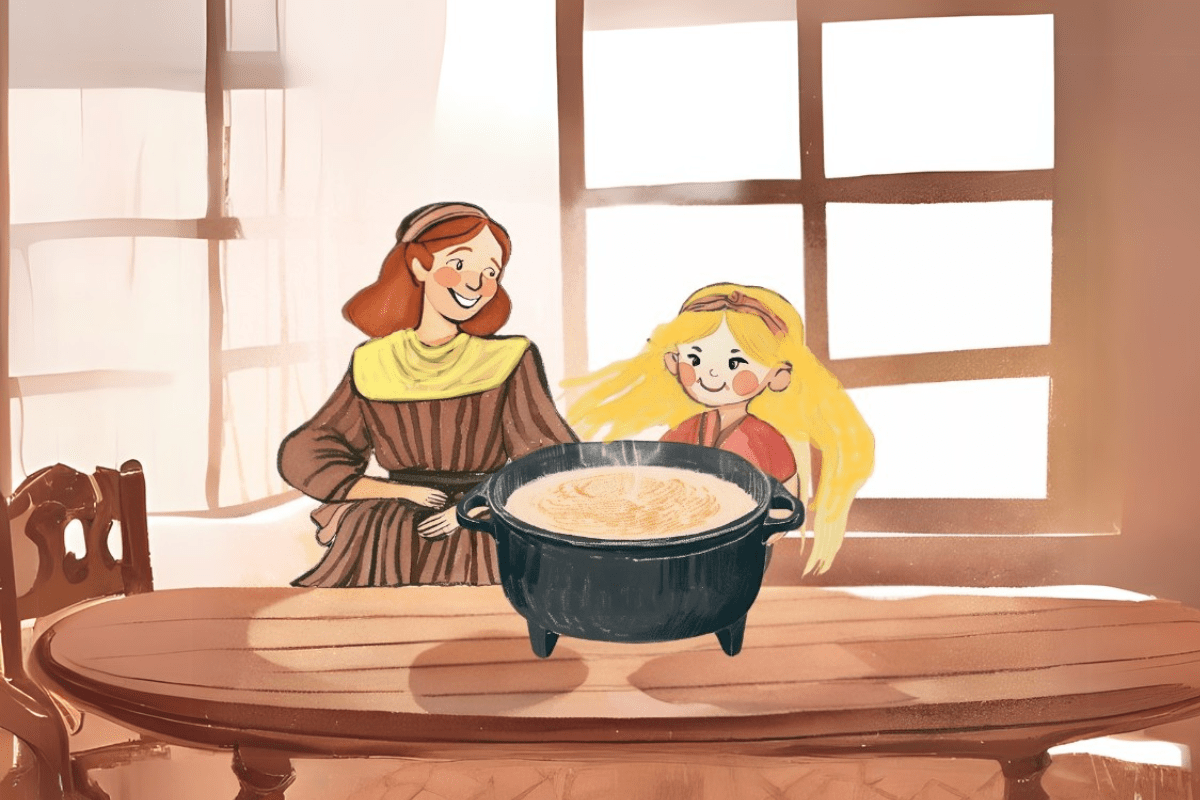

「おかゆのおなべ」

-低学年物語文でも根拠が大切であると実感できる授業-

本教材では、「おかゆのおなべ」の呪文を、誰が知っていて、どのように言ったのかということが、この物語の起承転結をつくる鍵となっています。本教材の学習を通して、物語文を読む上で重要な、会話文を押さえることに意識が向くようになるでしょう。 今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、かぎ(「」)の役割や知識を深めつつ、かぎ(「」)が誰のセリフなのか本文を根拠にしながら読み進めることで、文学のおもしろさにふれられるような授業づくりの工夫を紹介いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「やなせたかし-アンパンマンの勇気」

-先人からのメッセージを捉え、自分自身をアップデートする授業づくり-

2025年春 NHK朝の連続テレビ小説のモデルで話題のやなせたかし氏について、本教材ではその生い立ちからアンパンマンに込めた思いまでを説明しています。筆者である梯久美子氏は、やなせ氏と親交のあったノンフィクション作家であり、その書きぶりは、事実を基にした書き手の視点と、やなせたかしの気持ちの変化を書き分けていることが特徴的です。 今回は安井 望先生(神奈川県・横須賀市立夏島小学校)に、本教材の授業づくりにおいて、自分ならどこが一番重要な場面であると考えるのか、色紙にまとめることをゴールに、目的意識と主体的な読みが育まれるような仕掛けをご提案いただきました。