子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

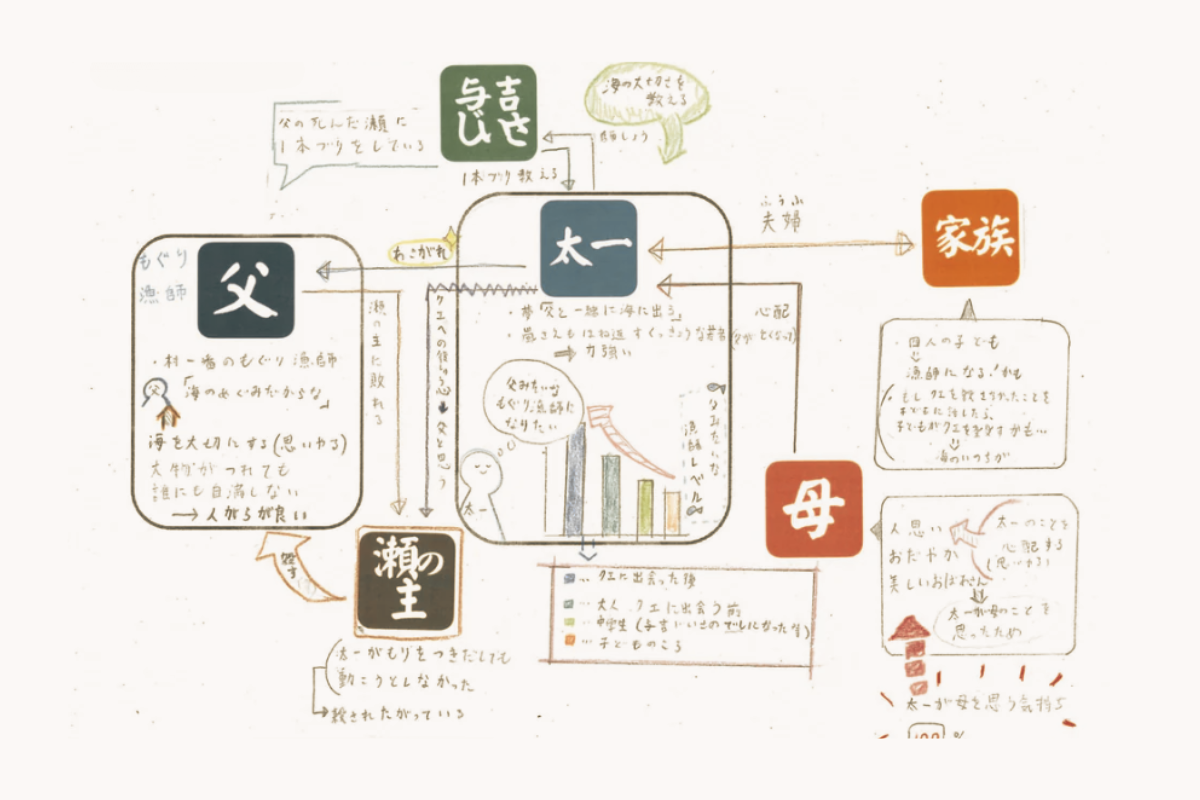

子どもが単元を創り、学びを表現する「海のいのち」

本教材「海のいのち」は、中心人物「太一」の心の成長と、海をめぐる生命について神秘的に描かれた情緒豊かな物語です。登場人物と太一の関係性、心情の変化は読み手の多様な解釈を生み、それを交流することでまた新たな読みにつながる、小学校最後の文学教材にふさわしい豊かな学習体験を与えてくれる教材です。 今回は流田先生(大阪市立堀川小学校)に、観点をもって叙述を整理し、交流することで読みを深める表現活動を提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

説明文におけるリフレクション型国語科授業の展開

-「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に-

リフレクション型国語科授業の授業原理は、「問いを学習者である子どもが決める」ことです。では、説明文で問いを立てる際のポイントはどこにあるのでしょうか。それは、問いをどこに向かって立てていくのかに関わってきます。 説明文の場合、問いを「筆者」に向けて立てていきます。説明文の内容も、述べ方も、主張も、それを束ねるのが筆者です。筆者に向けて問いを立てていくことで、読むことが機能するといえます。 本稿では、「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に、問いを立てる場面で大事にしたいポイントを紹介します。その上で、決まった問いで、どのような読み合いが展開されたのかを紹介します。

![]() 有料記事

有料記事

「『考える』とは」の教材研究の仕方、教えます。

今回は藤田伸一先生(神奈川県・川崎市立中原小学校)に、新教材「『考える』とは」における、教材分析をはじめ、教材研究の方法までをご紹介いただきました。 教材のもつ特徴や論理を吟味し、なぜ3人の文章はそのような順番で書かれているのか、どのように子どもに考えてもらうために教材が作られているのかなど、教科書の製作者の意図までを深掘りする、教材研究の方法のご提案となっています。

5分でわかる指導技術

対話で育てる「推敲力」

今月の「5分でわかるシリーズ」は、遊免大輝先生(大阪府・大阪市立友渕小学校)に、書いた文章を友だちと読み合い、気付きを教え合う活動を通して、他者意識をもって文章を推敲できるようになる工夫をご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「探究する国語授業」をデザインする

ー「5つの条件」と「10の裏側」ー

近年、様々なところで耳にする「探究」。このキーワードが学習指導要領に位置付けられたのは2008年、なんともう16年も前のことである。 大きな自然災害や世界中で猛威を振るった感染症など、想像もしていなかった様々な出来事が次々と起こり、変化の激しさを実感せざるを得ない現在では、「探究する国語授業」が自分の一番の研究テーマとなっている。 答えのない問題を解決しなければならない社会。このような社会で生きていく子どもたちは、「探究する学び」が必要であろう。授業後も学び続ける子ども、答えのない問題に向き合い粘り強く解決していこうとする子どもを育てていかなければならない。

![]() 有料記事

有料記事

「モチモチの木」

-自分らしく、のびのび話し合える国語授業へ-

本教材において、子どもたちが自分なりの意見をもち、話し合い、個性を認め合うことで、一人ひとりの多様さが生きる授業づくりを、髙橋達哉先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)にご紹介いただきました。 本教材で身に付けたい力から指導内容を明確にした上で、「その子らしさ」を生かした授業を計画することで、拡散ではなく、それぞれの軸をもった子どもの「多様さ」が発揮されるようになるでしょう。