子どもが単元を創り、学びを表現する「海のいのち」

|

執筆者: 流田 賢一

|

単元名:「ブックレビュー」を書こう

教材:「海のいのち」(東京書籍・6年/光村図書・6年)

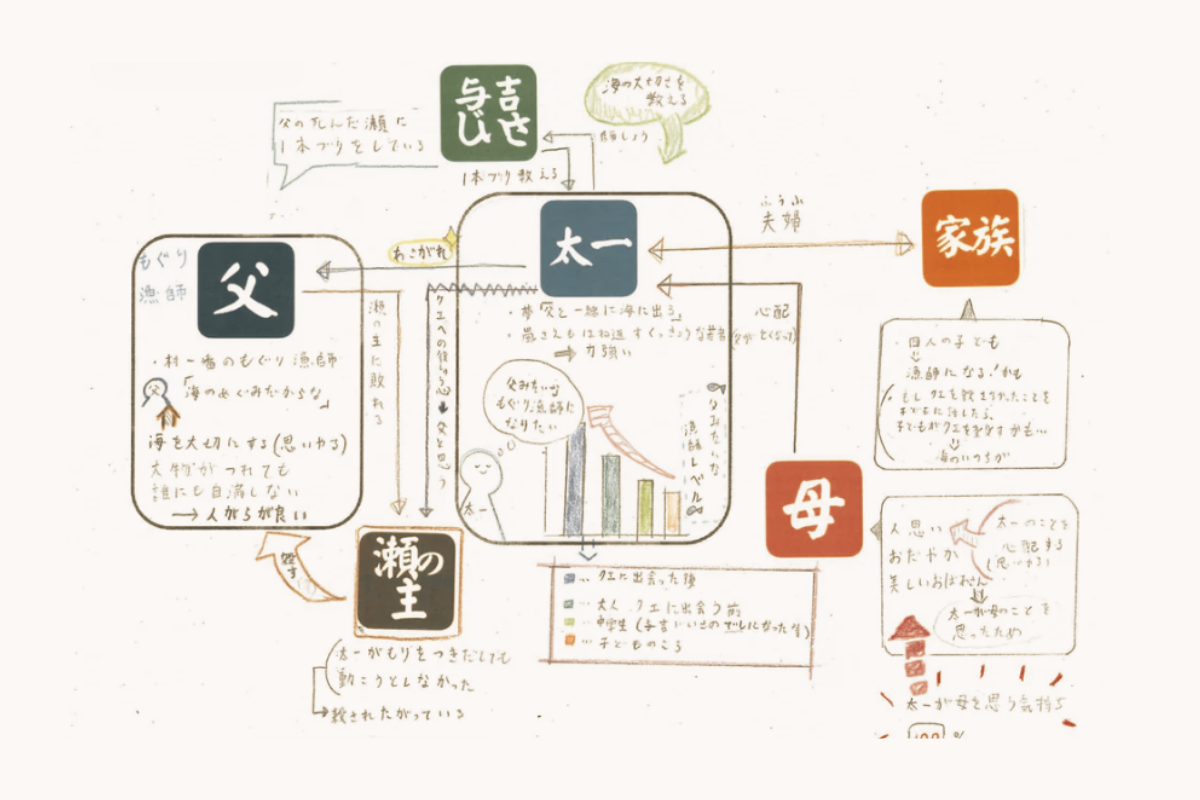

本教材「海のいのち」は、中心人物「太一」の心の成長と、海をめぐる生命について神秘的に描かれた情緒豊かな物語です。登場人物と太一の関係性、心情の変化は読み手の多様な解釈を生み、それを交流することでまた新たな読みにつながる、小学校最後の文学教材にふさわしい豊かな学習体験を与えてくれる教材です。

今回は流田先生(大阪市立堀川小学校)に、観点をもって叙述を整理し、交流することで読みを深める表現活動を提案いただきました。

目次

「読むことと言語活動が独立していて関連づいていない」「読むことで身に付いた力をどう評価したらよいのかわからない」「評価は指導者だけがするものなのか、子どもと共有できるものなのか」

国語の授業を考える際の私の悩みであり、課題である。国語科で学んだことを実生活でも活用できる学びとしたい。そのためには、パフォーマンス課題を設定することで学びが変わっていくのではないかと考え、表現することを大切にした実践をした。

本単元では、中心人物の成長や、物語が自分に最も強く語りかけてきたことについて考え、「ブックレビューを書こう」という言語活動を取り入れる。これまでの体験や感じ方によって、人物の心情や作品の主題に対する解釈も多様であると考えられる。それぞれの解釈について交流することで、読み手によって感じ方や考え方に違いがあることを理解し、多様なものの見方を身に付けることも期待できる教材である。

パフォーマンス課題の設定は以下のシナリオに基づいて考える。

上記の内容から、必要な項目を入れたパフォーマンス課題を設定することにより、真正の学びに近づくことができると考えた。

「ブックレビュー」には、「太一のプロフィール(成長記録)」「影響を与えた人物(関係図)」「海のいのちとは何か(作品の主題)」「感想」をまとめるようにする。完成した「ブックレビュー」を友だちと読み合うことで、読み手によって感じ方や考え方が多様であることに気付くことができるようにしたい。

また、「ブックレビュー」と第一次で書いた「海のいのち」に対する自分の考えや初発の感想とを比較しながら読むことで、学習の成果や自分の読みの深まりを実感できるようにしたい。

まず、身に付ける力を明らかにして、読むことの単元を設計したい。読みで身に付いた力は、表現することで評価できるからである。「風切るつばさ」(東京書籍・6年)で学習した「人物関係図」を活用し、中心人物の成長と心情の変化を表現する。また、「サボテンの花」(東京書籍・6年)で学習した、「大事な言葉に着目すること」を活用し主題を表現する。さらには、学びを振り返る力を評価するために感想を記入することとした。