子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

3年生の説明文の読みでつける力

―3年「すがたをかえる大豆」―

説明文の授業では、読み方がわかっていないまま読み進めてしまうケースも多くあります。 形式的になり過ぎてはいけませんが、読むための型を知っておくことで、どのように読めばよいかを子ども自身が考える端緒にもなります。 あらためて、各段落の最初や最後に中心文が多いこと、段落相互の関係を意識させて読んでいきます。

![]() 有料記事

有料記事

学習者主体の授業を創る

-読後感を書く-

国語科の授業づくりについて考える際、授業者として大切にしていることがある。それは、学習者が「読み取ったことをもとに自身の考えを表現できるようになる」ということである。そのためには、子ども一人ひとりが「何のために表現するのか」という学びの目的意識が必要だ。 そして、学習を通して自分にどのようなことばの力が身に付いたのかということをとらえ、他の学びにも転用していけるような「学びの自覚化」が重要になってくる。それらを踏まえ、授業づくりについては次の5つのステップ(サイクル)を意識してつくっている。つまり、図1のような1つのサイクルで授業を創っていくのである。今回は、そのうち、読後感のところに目をむけて述べていくこととする。

![]() 有料記事

有料記事

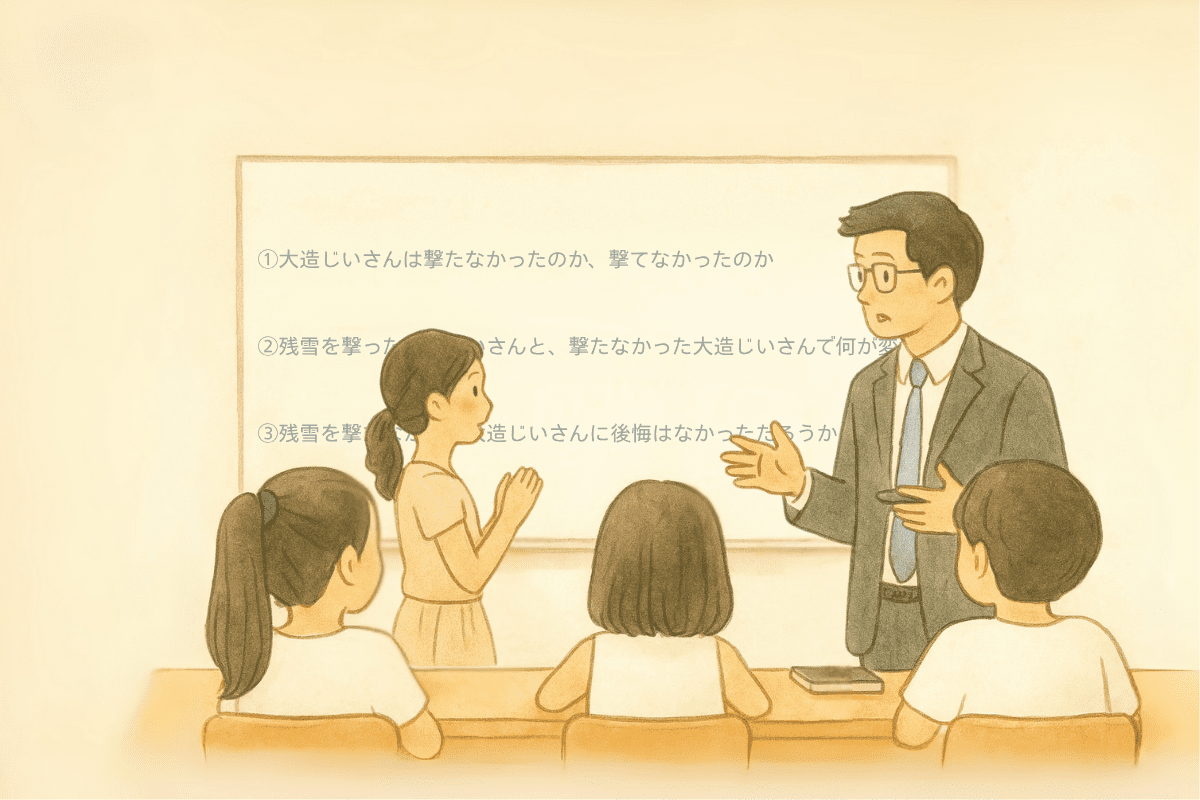

国語科授業における発問づくり

―3つの視点から問う―

発問は、教師の「教える」と子どもの「学ぶ」を合致させる授業展開の要です。 発問をどのようにつくっていくか。 これまで、それぞれの経験や感覚に依るところも多かったといえます。 今回は、物語を例に、発問づくりに焦点を当てて、どこを、どのように発問するかについて、一緒に考えていきましょう。 そこで、本稿では、「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に、問いを立てる場面で大事にしたいポイントを紹介します。その上で、決まった問いで、どのような読み合いが展開されたのかを紹介します。

![]() 有料記事

有料記事

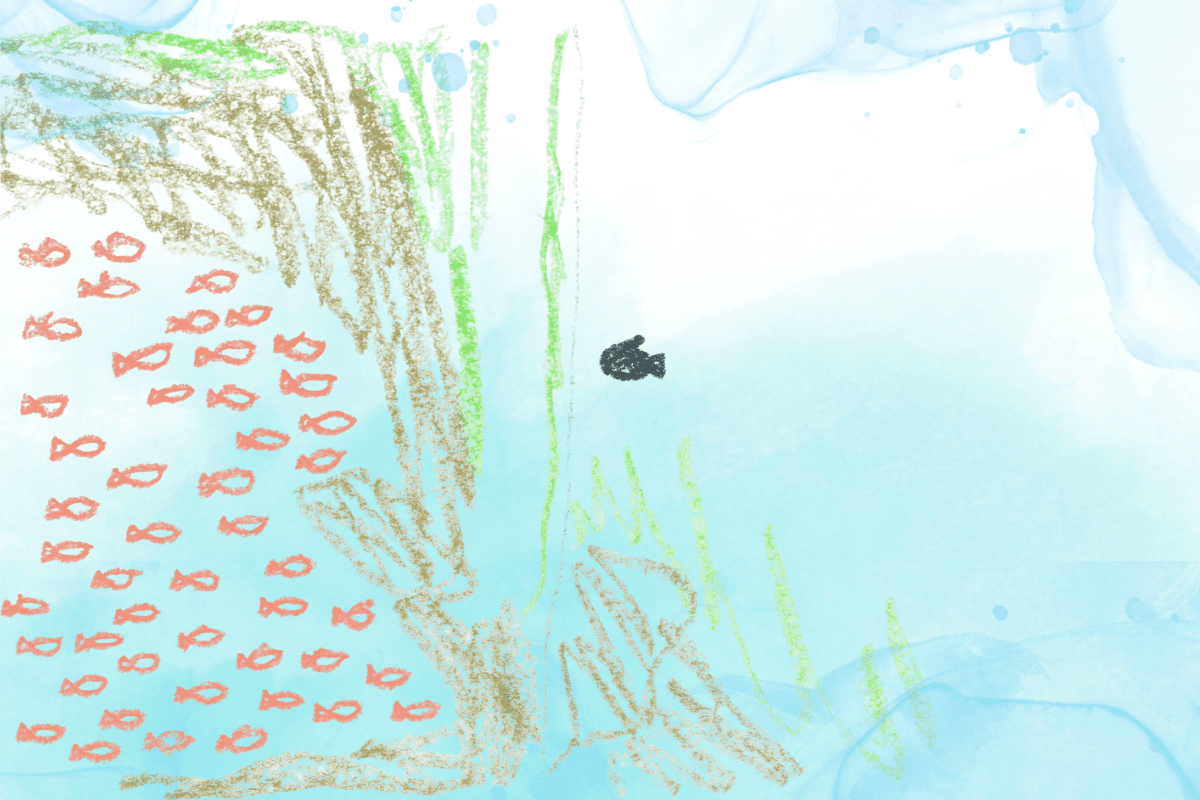

探究型国語授業

―2年「スイミー」(光村図書)-

国語授業が教科書の中だけ、授業の中だけで、閉じられることなく、授業がきっかけとなって国語を学び続ける子どもたちを育てたい。 そこで、「探究型国語授業」を提案したい。「探究型国語授業」を以下のように定義する。 変化の激しい現代の社会、これから子どもたちが生きていく予測困難な時代においては、答えのない問題を解決していかなければならない。 教室で学んだ国語の学びを、答えのない問題であふれる実際の地域社会へ出て、誰かのため、社会のために、探究しながら生かす。 そんな経験をしてこそ、真に生きて働く言葉の力が育まれるのではないかと考える。

![]() 有料記事

有料記事

ファンタジーで子どもと創る授業 ―3年「まいごのかぎ」―

「子どもと授業を創る」と言うのは簡単ですが、授業の土台には子どもとの人間関係があり、信頼関係があります。子どもの声に耳を傾け、その子自身の育つ姿を見ていく必要があります。 今回は、3年教材「まいごのかぎ」で、「子どもと創る国語の授業」の意味を再考し、子どもの姿を丸ごと受け止める授業を紹介します。

![]() 有料記事

有料記事

戦争文学の授業を創る

-4年「一つの花」-

戦争文学という括りであっても、「つけたい言葉の力」に目を向けていく必要があるのは言わずもがなである。子どもが戦争文学から何を感じ取るのか、どんなテーマを受け取るのかということは、子どもの側に委ねられるべきであり、平和の大切さを押しつけるような教材にしてはならない。 「ちいちゃんのかげおくり」「一つの花」「川とノリオ」のように、戦中を描いた作品は多く、また長く掲載されている。 今回は、この中の「一つの花」を中心に実践を紹介し、その後どのような活動を系統的におこなっていくのかということを述べていく。