子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「探究する国語授業」をデザインする

—「5つの条件」と「10の裏側」-

変化の激しい現代の社会、これから子どもたちが生きていく予測困難な時代においては、知識や技能だけでは到底太刀打ちできない。答えのない問題を解決するためには、知識を集め、技能を活用し、学び、想像し、戦略を立て、多面的に物事を見て、批判的に思考し、よりよく判断する、などといった「知性」が必要であろう。 このような知性は、教師が教え込むことができない。言い換えると、授業が教室の中だけで完結してしまっては育たない。教室で学んだ国語の学びを、答えのない問題であふれる実際の地域社会へ出て、誰かのため、社会のために、試行錯誤しながら実際に「使う」。 そんな経験をしてこそ、知性は育まれるのではないかと考える。

![]() 有料記事

有料記事

子どもに委ねる国語の授業

-2年「アレクサンダとぜんまいねずみ」レオ=レオニ作品を読む-

4月の学級開きは、子どもたちが育つ学級の姿をイメージすることから始めます。 昨年はどのような1年間でしたか。 私自身を振り返ると、「子どもに委ねる」をテーマに考えることが増えました。これまでは、あるべき姿を求め過ぎて、教師が出過ぎていたようにも思います。 子どもが自ら考えるための力を奪っていたのではないかと考えると、「どこまで子どもに委ねていいのか。教師の出方はどうなのか」といった新たな課題が見えてきます。 今回は、指導計画の大枠を教師がデザインし、読みを深める過程を子どもに委ねる授業を目指していきます。

![]() 有料記事

有料記事

読後感から問いづくりへ

-4年「世界一美しいぼくの村」-

文学的文章の授業を展開するに当たって、授業者として大切にしていることは、学習者が「読み取ったことをもとに自身の考えを表現できるようにしていく」ということである。そこには、何のために表現するのかという「学びの目的意識」が必要である。そして、学習を通してどのような力が身に付いたのかということをとらえ、他の学びにも転用していけるような「学びの自覚化」につなげていくことが必要である。よって、単元の導入部分では、子どもがいかに学ぶことに対する「必要感」をもち、「目的意識」をもって学習を進められるようにできるのかを重視する。

![]() 有料記事

有料記事

説明文におけるリフレクション型国語科授業の展開

-「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に-

リフレクション型国語科授業の授業原理は、「問いを学習者である子どもが決める」ことです。では、説明文で問いを立てる際のポイントはどこにあるのでしょうか。それは、問いをどこに向かって立てていくのかに関わってきます。 説明文の場合、問いを「筆者」に向けて立てていきます。説明文の内容も、述べ方も、主張も、それを束ねるのが筆者です。筆者に向けて問いを立てていくことで、読むことが機能するといえます。 本稿では、「時計の時間と心の時間」(光村図書・6年)を例に、問いを立てる場面で大事にしたいポイントを紹介します。その上で、決まった問いで、どのような読み合いが展開されたのかを紹介します。

![]() 有料記事

有料記事

「探究する国語授業」をデザインする

ー「5つの条件」と「10の裏側」ー

近年、様々なところで耳にする「探究」。このキーワードが学習指導要領に位置付けられたのは2008年、なんともう16年も前のことである。 大きな自然災害や世界中で猛威を振るった感染症など、想像もしていなかった様々な出来事が次々と起こり、変化の激しさを実感せざるを得ない現在では、「探究する国語授業」が自分の一番の研究テーマとなっている。 答えのない問題を解決しなければならない社会。このような社会で生きていく子どもたちは、「探究する学び」が必要であろう。授業後も学び続ける子ども、答えのない問題に向き合い粘り強く解決していこうとする子どもを育てていかなければならない。

![]() 有料記事

有料記事

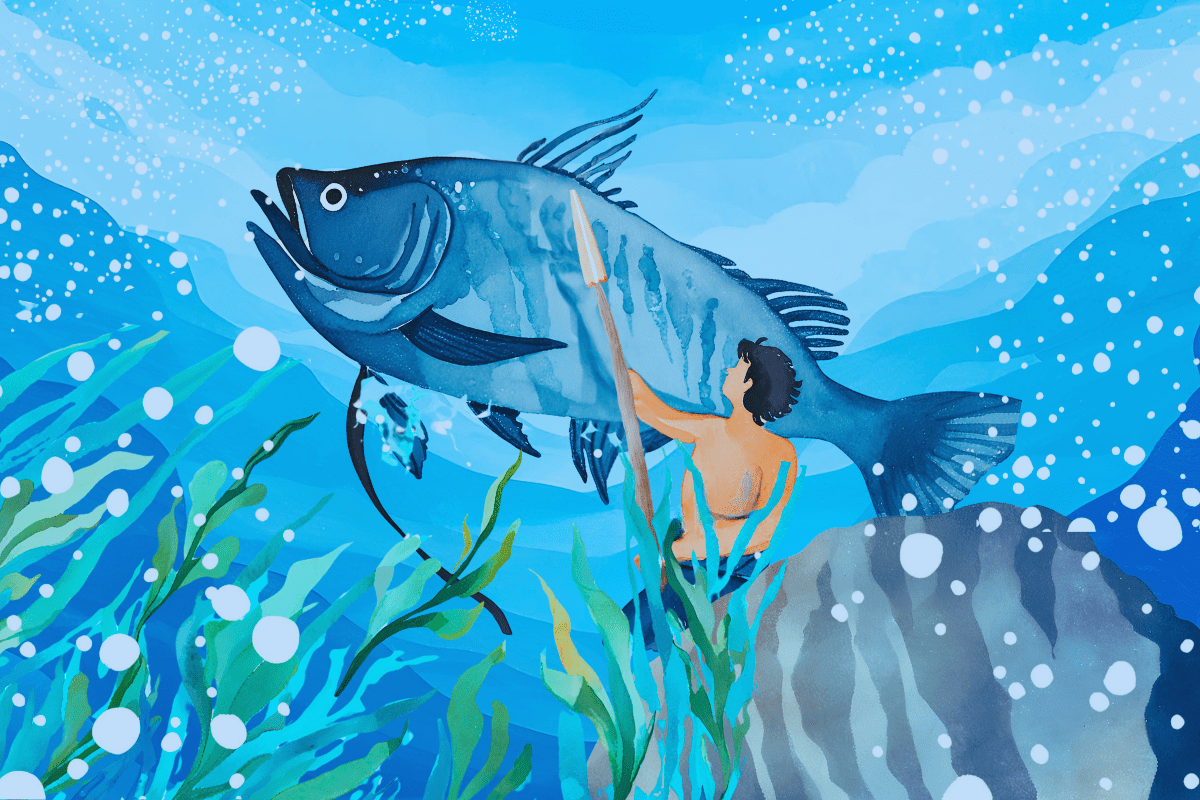

子ども主体で「海の命」を読む

-光村図書・6年-

授業で物語を読む楽しさは、その作品のおもしろさや主題について語り合うことにあると考えています。そのような読み手を育むことを目指して、1年生から系統的に読み方を身につけさせています。また、近年は読み方だけではなく、自ら「問い」をもち、それを追究していく学習構想力や自己調整力を培うことも意識しています。 そこで、「海の命」(立松和平 作)を中心教材とした6年生の物語単元では、子どもたちが課題を挙げ、自分の解決したい課題を選択し、互いに交流しながら主題に迫っていくように構想しました。