子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「固有種が教えてくれること」

-具体的な子どもの姿で授業づくりをしよう-

今回は中野紗耶香先生(東京都・国分寺市立第三小学校)に、教材「固有種が教えてくれること」の筆者の説明の仕方と資料の効果をとらえる学習を通して、目指したい子どもの姿から単元のねらいを設定し、子どもの思考の文脈にそった必然性のある単元計画を立て、本時を組み立てるなど、 目の前の子どもの姿をもとにした単元構想の方法をご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

基本を学び、活用できる力へ

-低学年の説明文-

教材「だれが たべたのでしょう」(教育出版・1年)は、既習教材「すずめのくらし」で学習した、説明文の基本となる「問い」と「答え」の関係を確かめたり、新たな視点を加えることで、より読める、わかることを実感できたりし、学習を楽しむことができます。 今回は、加藤真理先生(福島県・白河市立白河第二小学校)に、未熟な力(学習はしているが、まだ定着していない力)を繰り返し使う場面を設定することで、いつでも活用できる力として定着できるような授業づくりについて、ご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

サービス・ラーニングの国語授業

-1年説明文「つぼみ」の授業実践-

これまでの国語授業の問題点は、教室の中だけ、授業の中だけで、多くの国語のこれまでの国語授業の問題点は、教室の中だけ、授業の中だけで、多くの国語の学びが終わってしまっていることにあると考える。 これまでも第三次で本のポップを作ったり、調べたことや興味のあることを図鑑にまとめたりするなどの活動は行われてきた。 しかし、何のためにその活動をしているのかが子どもにとっては不明確なことが多く、活動に対して受動的な子がいたり、なかなか活動に参加できない子がいたりすることも少なくなかった。 そこで、地域の人のためになるようなオーセンティックな「目的」を設定し、国語で学習したことを「使う」場面(経験)を設定する、サービス・ラーニングを取り入れた授業づくりを行った。

5分でわかる 詩の授業で言葉の力を身に付ける学習法

今月の5分でわかるシリーズは、小崎景綱先生(埼玉県・さいたま市立新開小学校)に、扱いに困りがちな詩の単元を、ICTを用いて、言葉にしづらい詩の解釈を視覚化することで、誰でも簡単に楽しく詩の世界を理解し、共有できるようになるアイデアをご紹介いただきました。

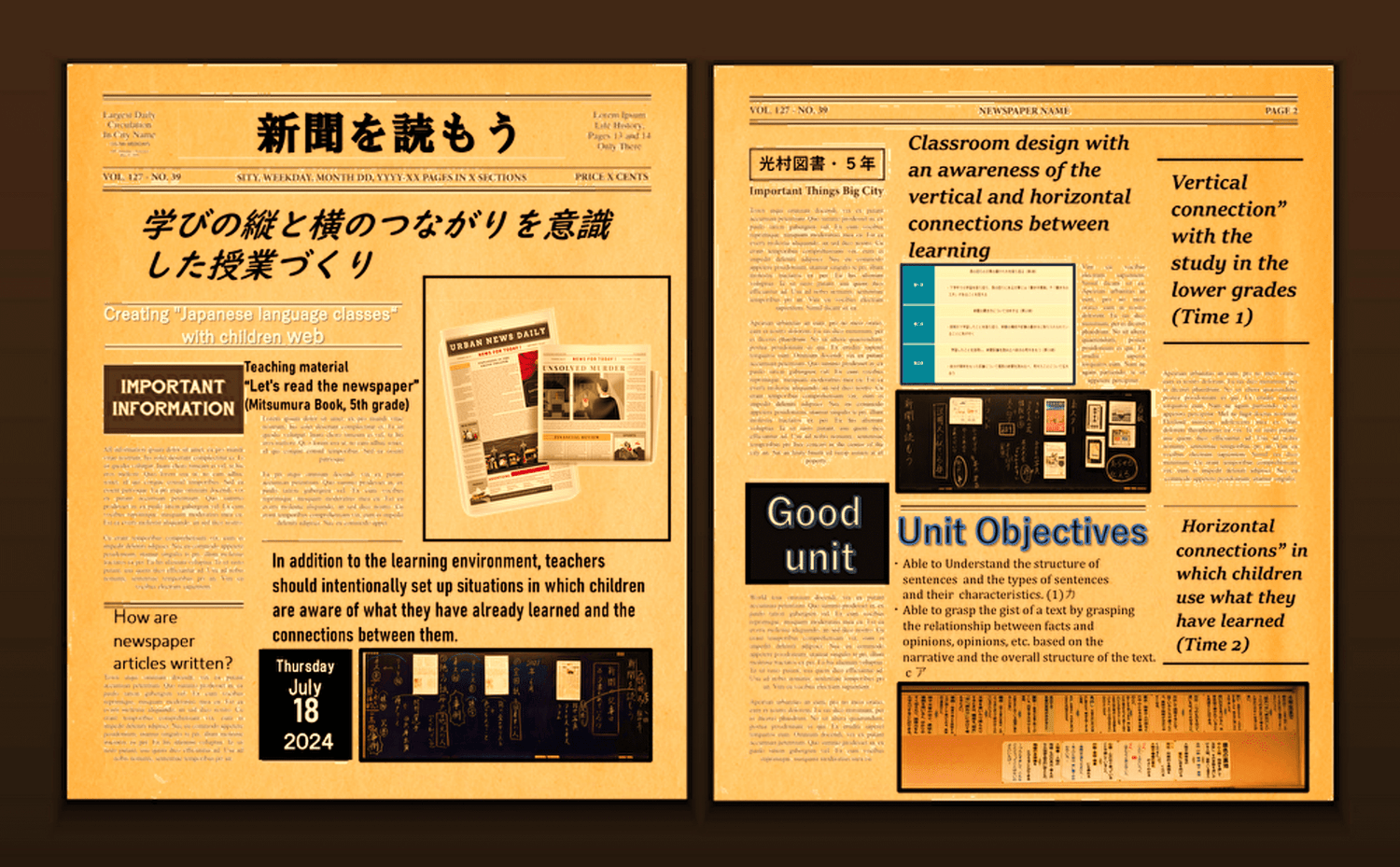

「新聞を読もう」

-学びの縦と横のつながりを意識した授業づくり-

教材「新聞を読もう」(光村図書・5年)は、光村図書の教材、2年「みの回りのものを読もう」や3年「ポスターを読もう」などと同じ系統に位置づき、複数の文や図を読み比べることで、筆者の、読み手に合わせた説明の工夫やその目的について学習することができます。 今回は後藤竜也先生(東京都・調布市立八雲台小学校)に、子どもたちが学習のつながりを意識できるように、計画的に既習の内容を押さえていく授業づくりの工夫をご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

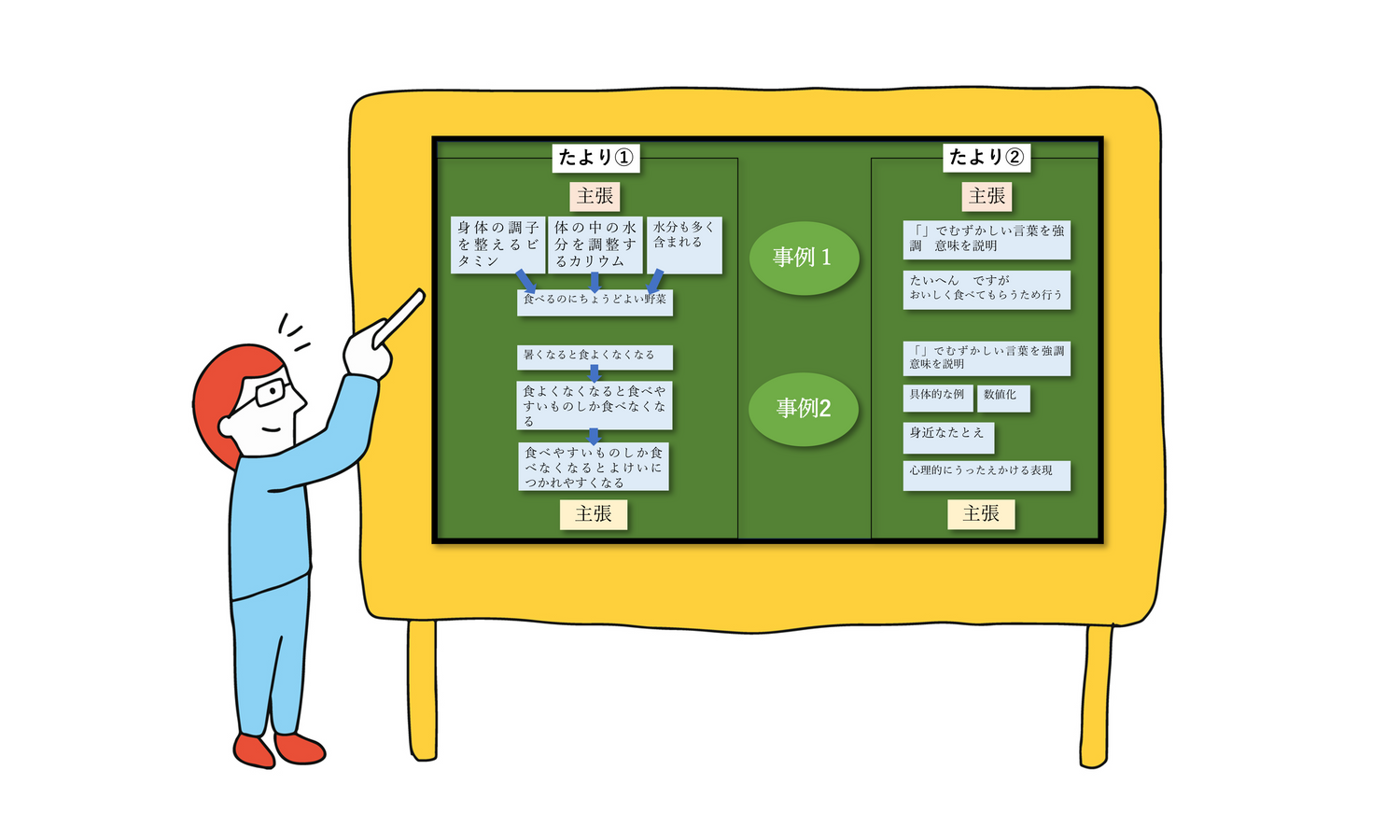

「『給食だより』を読みくらべよう」の読み比べ方

今回は、山本純平先生(東京都・江東区立数矢小学校)に、新教材「『給食だより』を読みくらべよう」の授業づくりについて、ご提案いただきました。 本教材は、全く異なるアプローチから書かれていながら、同じ目的をもつ2つの文章を読み比べる内容です。 手持ちのポイントを割り振るという活動を通して、どちらの文章がよりよいか教材に向き合いやすくし、割り振った理由を定量的に説明する必要から、子どもたちは一つひとつの言葉を積極的に吟味するようになります。