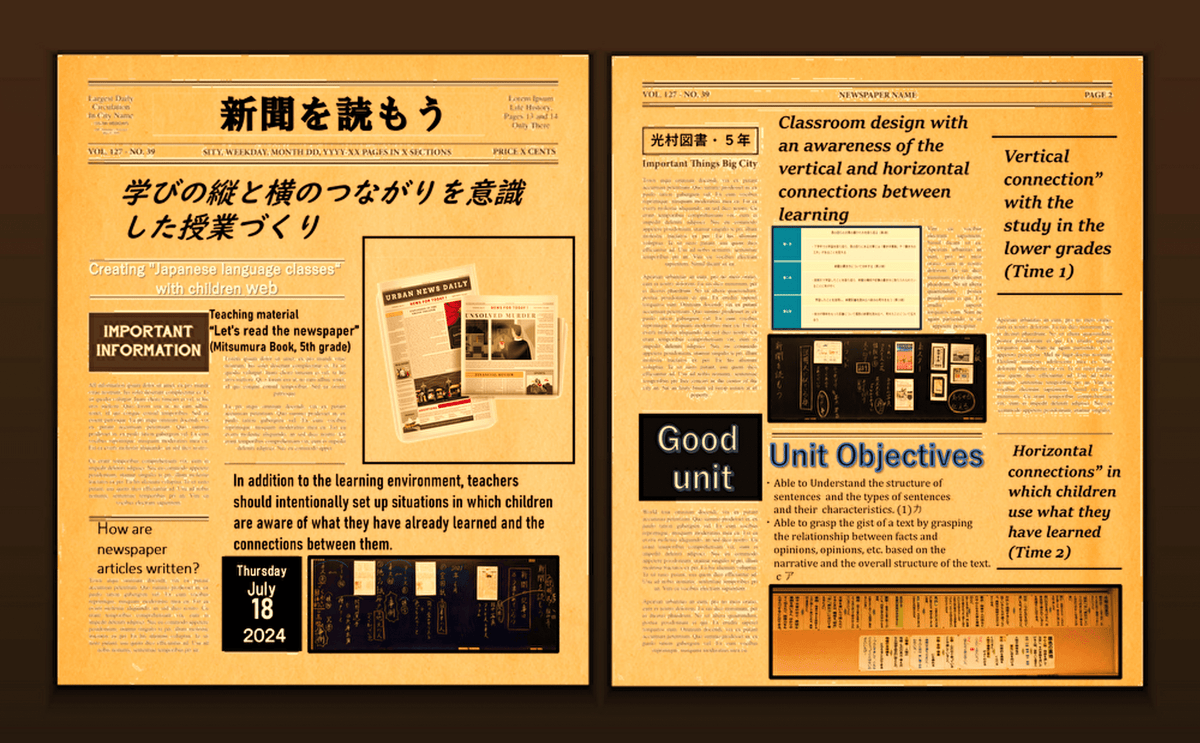

「新聞を読もう」 -学びの縦と横のつながりを意識した授業づくり-

|

執筆者: 後藤竜也

|

単元名:書き手の意図を考えよう

教材:「新聞を読もう」(光村図書・5年)

教材「新聞を読もう」は、光村図書の教材、2年「みの回りのものを読もう」や3年「ポスターを読もう」などと同じ系統に位置づき、複数の文や図を読み比べることで、筆者の、読み手に合わせた説明の工夫やその目的について学習することができます。

今回は後藤竜也先生(東京都・調布市立八雲台小学校)に、子どもたちが学習のつながりを意識できるように、計画的に既習の内容を押さえていく授業づくりの工夫をご提案いただきました。

目次

どの教科においても、「学びを積み重ねていくこと」は難しい。

特に国語では、単元や題材ごとに学習内容が切り離され、「ぶつ切り」となってしまう。さらに、教師が積み重ねを意識していても、肝心の子どもたちにその積み重ねの意図が伝わっていないときも多い。学習環境として積み重ねを意識できるような手立てを講じる場合もあるが、教師の「あそこを見てごらん」の一言が必要となってしまう。

私がめざす子どもの姿は、学習してきた力を自らの思いで活用していこうとする姿である。

そのためには、これまでの学習で「何を学んだか」に加え、「何のために学んだか」を子どもたちが実感していることが重要である。それには、学習環境の手立てに加え、既習事項やそのつながりに子どもたちが意識する場面を、教師が意図的に設定しなければならない。

本実践では、子どもたちが今までに学習した学習用語(光村図書・4年「たいせつ」を利用)を「横のつながり」、同時期に行われる光村図書・2年「みの回りのものを読もう」、3年「ポスターを読もう」、4年「パンフレットを読もう」で学習した内容を「縦のつながり」として、子どもが身の回りにある物を「読む」活動に活かしていけるような学習経験をさせ、単元終了後には「もっと新聞を読んでみたい」と思えるような学びにしていく。

本教材は5年生2学期の初めに実施する単元である。 一般的な物語文や説明文に比べ配当時数が少ない。内容の読み取りよりも、身の回りにある文章に込められた書き手の意図や書き方の工夫などを考えることに、活動の重きを置く。

第1時では、下学年の学習を振り返り、それぞれの「伝えたいことがあり、伝え方を工夫している」(2年)、「読み手を意識して書かれている」(3年)、「読む目的を意識し、必要な情報を選んで詳しく読む」(4年)を押さえる。

教師が教えるのではなく、あくまで教科書の挿絵等を使い、子どもが自分の力で見つけることを大切にしたい。次時に向けて、「読み手を意識し、伝え方を工夫している」点が説明文の書き方に共通していることを押さえておく。

第2時は、前時の学習を踏まえて、新聞にはどのようなことがどのように書かれているかを話し合う。子どもの気付きから、説明文の書き方について学習してきたことを振り返り、全国紙や地方紙の内容の扱い方の違いなど、新聞特有の書き方について展開していく。

第3時は、自分が興味をもった記事について読み、自分の考えを友達に伝える。複数の記事を比べながら読み、書き手の思いを捉えた上で、自分の考えを形成していく。

〔知識及び技能〕

〔思考力、判断力、表現力等〕

〔学び向かう力、人間性等〕

| 第一次 | 身の回りの文章の書かれ方を振り返る(第1時) |

| |

| 第二次 | 新聞の書き方について分析する(第2時) |

| |

| 第三次 | 学習したことを活用し、新聞記事を読み比べ自分の考えをもつ(第3時) |

|

下学年で学習した内容を捉え直し、文章には「伝えたいことや伝えるための工夫があること」「伝えたい相手がいること」を押さえる。

説明文での学習内容に似ていることに気が付き、次の時間の学習につなげていく。

子どもたちなりに、身の回りにある文章に対して興味をもって関わっていることがわかる。

2年生教材「みの回りのものを読もう」の写真を掲示する。

4つの看板の共通点を考え、文章は読み手に情報を伝えるために書かれていることに気が付いた。

3年生教材「ポスターを読もう」の2枚の写真を掲示する。同じ祭りについてのポスターだが、お花畑の写真と子どもの写真とでそれぞれ強調しているものが異なる。

子どもたちに行きたいと思わせるポスターについて挙手をさせる。同じ祭りでもお花畑が強調されているポスターを選ぶ子どもが多い。その理由について問う。

子どもたちなりに、様々な側面から情報を取捨選択しようとしていることがわかる。子どもの写真が強調されているポスターを選ぶ子にも、理由を問う。

子どものつぶやきを拾い、文章を書くときには読み手を意識することによって書き方が変わることを押さえた。

この後、4年生教材「パンフレットを読もう」の挿絵を掲示する。ごみ処理場に関するパンフレットから、自分が知りたいことを明確にし、必要な情報を選択して読むという事を確認した。

文章を短くして捉えることで、「要点」「要旨」の学習用語を使う子どもが出てくる。説明文の学習に重ねて考えようとしていたので、「横のつながり」を意識させる方向に舵をきる。

子どもたちの気付きを中心に、下学年の学習で学んだ「縦のつながり」を本時の学習につなげた。

終末では、5年生の説明文で学ぶ「横のつながり」を意識させる伏線を張ったところで、単元名を紹介し授業を終えた。

第1時で共有した「説明文に似ている」という考えのもと、説明文で学習した用語や考え方を使った新聞記事の書き方について考える。

まず、教科書p.106の新聞に書かれていることを探す。

このとき、教室後方に掲示してある国語の学習用語を見る子どもが数名いたので指名した。

見出しを読む。

「見出し」という言葉は4年生で学習した内容である。

子どもが自分から、気が付いたことと国語の学習用語とを結び付けようとしている。この学びの姿勢を価値づけた。

その後、全国紙と地方紙において同じ出来事(東京オリンピックで阿部兄妹が金メダル獲得)の記事について読み比べ、その違いを探していく。

他にも「試合内容の細やかさ」「兄妹2人の過去の出来事」「妹に関する内容」等に差があることを挙げた。

「事例」の違いやその理由について出たところでそれぞれの違いをまとめ、終末とした。記事の書き方や取り上げ方の違いについて、「読み手」や「事例」などの学習用語を使って(ここでは割愛したが「要点」や「要旨」などの用語も使おうとしていた)説明しようとする姿が見られた。

授業後、「私の係活動(新聞係)で今日やったことをつかってみるね」と、子どもから話しかけてきた。子どもは、必要と思えば貪欲に学びを取り込み、自ら実生活に生かしていくのだと感じる。その学びの必要性を実感させるためにも、学習の「縦のつながり」と「横のつながり」は大事な要素の1つだと思う。

本時の子どもの姿からは、学習の「縦のつながり」と「横のつながり」とを意識している子どもの様子が見られた。このような姿は、子どもが勝手に身に付けていくものではないため、教師の意図的な単元計画・授業計画が必要である。そして、それを可能にするのは日々の教材研究である。

小学校6年間の最後に、どのような国語の力を身に付けさせるのか、そのためにどんな力をいつ、どこで、どうやってつなげていくのか。広い視野で国語を捉え、日々の学習につなげていく大切さを改めて感じた。

後藤竜也(ごとう・たつや)

東京都・調布市立八雲台小学校主任教諭

全国国語授業研究会