子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「春風をたどって」

-学びの文脈をふまえた、中学年はじめての物語文授業のデザイン-

教材「春風をたどって」では、登場人物の気持ちを直接表す言葉はあまり出てきません。そのため、行動描写や会話文の一つひとつに着目し、複数の叙述と結び付けることを通して、登場人物の気持ちとその変化を想像する力が育むことができます。 今回は三浦 剛先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)に、本教材の挿絵を入れ替えたり、本文には出てこない文を提示したりする仕掛けによって、叙述を意識できるように促すことで、低学年から中学年の物語文学習へと緩やかに接続する授業の工夫を、ご紹介いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「『考える』とは」の教材研究の仕方、教えます。

今回は藤田伸一先生(神奈川県・川崎市立中原小学校)に、新教材「『考える』とは」における、教材分析をはじめ、教材研究の方法までをご紹介いただきました。 教材のもつ特徴や論理を吟味し、なぜ3人の文章はそのような順番で書かれているのか、どのように子どもに考えてもらうために教材が作られているのかなど、教科書の製作者の意図までを深掘りする、教材研究の方法のご提案となっています。

![]() 有料記事

有料記事

「人間は他の生物と何がちがうのか」

-オープンエンドの課題で、自分の考えをまとめる-

今回は藤平剛士先生(相模原女子小学校)に、本教材の前にある詩「生きる」と合わせて、「生きるとは何か?」といった答えのない問題を設定することで、6年生の子どもたちが今の自分と向き合ったり、探究的な見方・考え方を育めるような授業づくりの工夫をご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

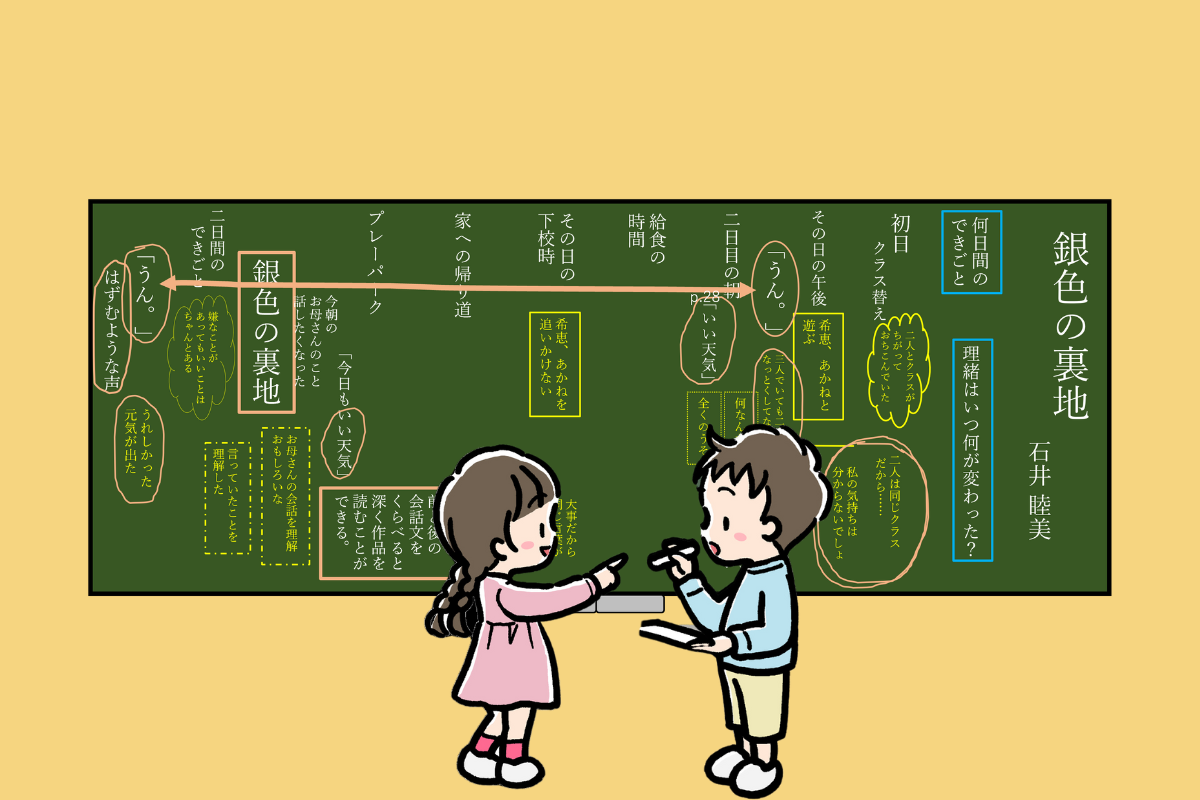

「銀色の裏地」を自力読みの第一歩に

新教材「銀色の裏地」は、新年度初めの高学年にとって身近な事柄がテーマとなっている物語文です。中心人物「理緒」の大まかな心情の変化は捉えやすいものの、細かい描写において、なぜそう思ったのか(行動したのか)明確には表現されていないため、叙述を基に、登場人物に感情移入して想像したくなります。 今回は山本純平先生(東京都・江東区立数矢小学校)に、「言ったこと」「行ったこと」「思ったこと」「繰り返し出てくる表現」の観点から細かく描写に着目し、本教材の学習後も、自力で物語文を読み進められるような力を育む授業づくりの工夫を、ご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「スワンレイクのほとりで」

-登場人物との距離感を大切にしながら読み味わう文学の授業-

新教材「スワンレイクのほとりで」は、本文中に数多くの色彩が登場し、中心人物「歌」の一人称で、グレンとの思い出が色鮮やかに描かれるなど、情景描写の多い物語文です。野菜畑から湖へと場面が移るにつれ、色の数はどんどん増え、色たちが動き出すクライマックスでは、歌の高揚感が伝わってくるようです。 本教材について沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に、情景描写に着目しながら、様々な視点から読者が「歌」に寄り添うことで、同化・異化という「登場人物との距離感」を意識した読みの力が育つ授業づくりについてご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「宇宙への思い」

—著者の「思い」を読み取り、みんなで考えを共有しよう—

新教材「宇宙への思い」は、本文中、宇宙そのものへの感想や気持ちが表れている箇所が実は少なく、宇宙での経験や研究(事実)を通して、地球や身近なことの未来をどのように考えたのか(願い)が、最後に述べられていることが特徴的です。 本教材について、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校教諭/高知大学教職大学院教授)に、主語と文末に着目して読み、著者の述べている考えと事実を整理していく学習活動について提案していただきました。根拠に基づいて自分なりにまとめるため、より友だちと考えを共有し、読み深めたくなるでしょう。