子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

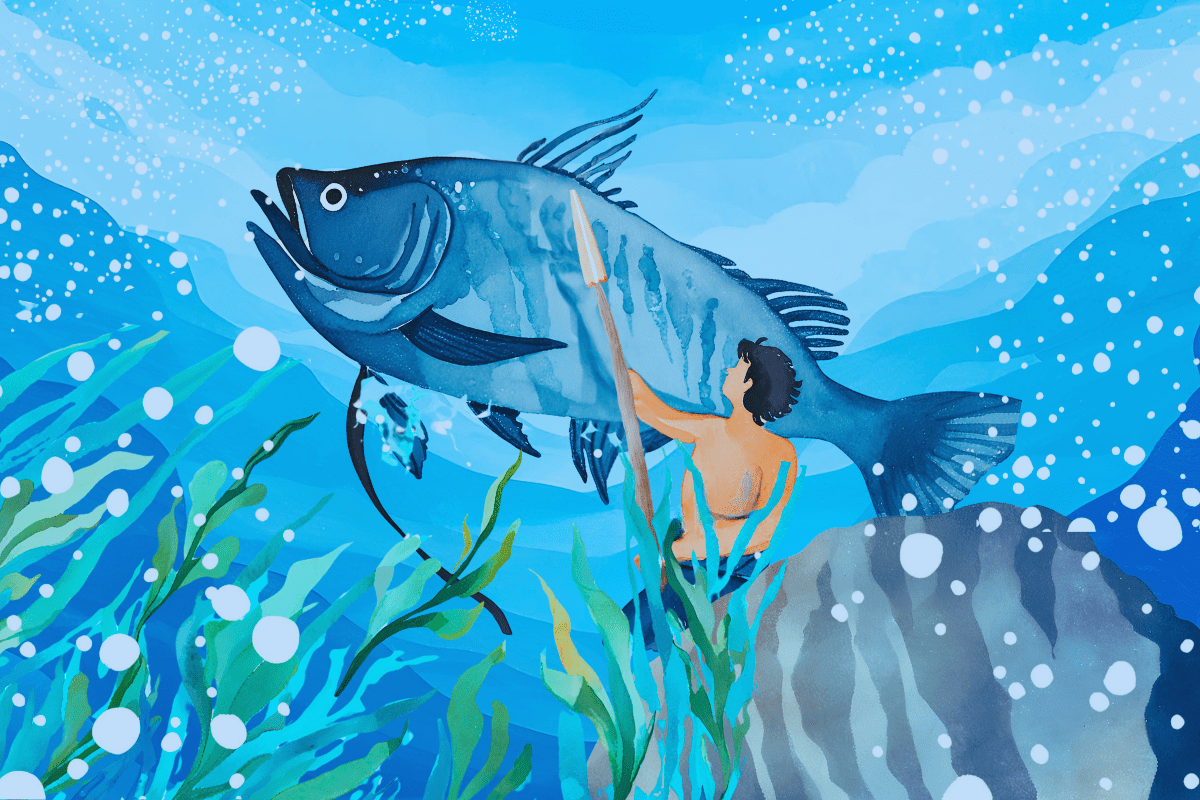

子ども主体で「海の命」を読む

-光村図書・6年-

授業で物語を読む楽しさは、その作品のおもしろさや主題について語り合うことにあると考えています。そのような読み手を育むことを目指して、1年生から系統的に読み方を身につけさせています。また、近年は読み方だけではなく、自ら「問い」をもち、それを追究していく学習構想力や自己調整力を培うことも意識しています。 そこで、「海の命」(立松和平 作)を中心教材とした6年生の物語単元では、子どもたちが課題を挙げ、自分の解決したい課題を選択し、互いに交流しながら主題に迫っていくように構想しました。

![]() 有料記事

有料記事

子どもが「問い」をつないで読む

-「スーホの白い馬」(光村図書・2下)-

2年生の物語学習「スーホの白い馬」の実践を例に、低学年が「問い」をもち、追究する学びについて探ります。本単元の提案は、次の3点です。 ・初読後の感想の書かせ方を工夫して考えのズレに気づかせることで、単元を貫く「問い」をもつことができるようにする ・〈確かめ読み〉を終えた段階で、「問い」を再検討する ・単元を貫く「問い」を意識させ続けることで、その他の「問い」を子どもがつなぎながら読み進めることができるようにする

![]() 有料記事

有料記事

「どうぶつ園のじゅうい」で「読む・書く」力をつける授業づくり

「どうぶつ園のじゅうい」は、獣医である筆者が自分の一日の仕事について時系列で説明した文章です。〈はじめ・中・おわり〉の三部構成で、〈中〉の部分に仕事内容が述べられ、筆者がしたこととその理由が説明されています。 説明文ですが、「ひとあんしんです」「ようやく長い一日がおわります」のように、筆者の思いや心情が記されている点が特徴的です。

![]() 有料記事

有料記事

資料を使った説明文を「読む・書く」単元づくり

-5年「固有種が教えてくれること」-

高学年になると様々な教科や総合活動などで、資料を活用して表現する機会が増えます。そのため、図表やグラフ、写真などの資料と文章とを照らし合わせながら内容を理解することとあわせて、資料の役割や効果の理解が不可欠です。

![]() 有料記事

有料記事

「スイミー」を使った単元づくり

「スイミー」は、レオ=レオニによって文も絵も書かれた作品です。大きなまぐろにきょうだいたちを食べられてしまったスイミーが、仲間と力を合わせてまぐろを追い出す展開は、子どもが大好きなハッピーエンドストーリーとなっています。登場人物や構成を捉えやすく、複数の教科書に取り上げられています。