登場人物との対話を通して物語世界を広げ、深める「くじらぐも」の授業デザイン

|

執筆者: 三笠 啓司

|

単元名:おもいうかべながらよもう

教材:「くじらぐも」(光村図書・1年下)

本教材「くじらぐも」には、音読により動作化が自然と促されるセリフが多く、物語に没入しやすい作品です。身近にある運動場が場面となり、登場人物になっての会話づくりなど、「追体験」がしやすく、想像力を働かせやすい内容となっています。

今回は三笠啓司先生(大阪教育大学附属池田小学校)に、本文を読み、動作化したりフキダシを用いて会話文を想像したりして、登場人物と同化してゆく学習活動についてご提案いただきました。物語のファンタジー性とごっこ遊びが好きな子どもの発達段階を結びつけ、日常と非日常を行き来する想像力が養われることでしょう。

目次

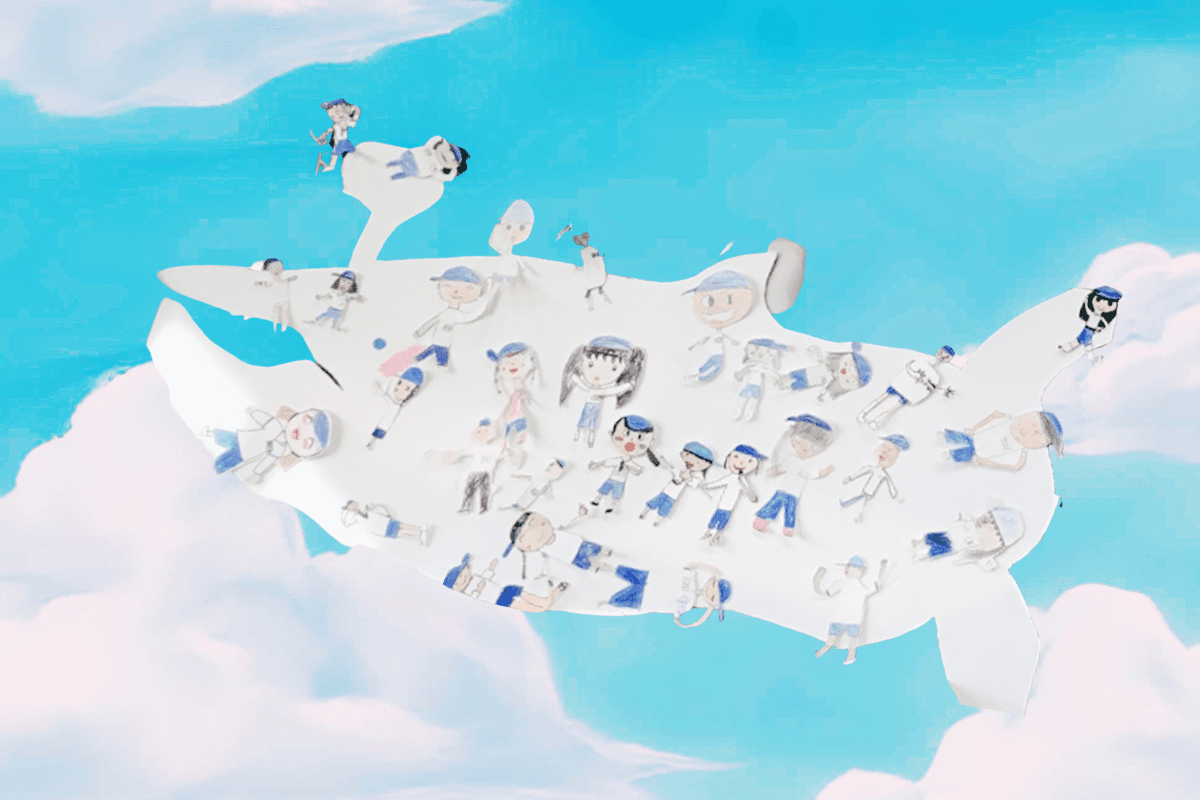

何気ない日常に現れた大きなくじらぐもは、1年2組の子どもたちを日常世界から非日常世界へ連れていく。1年2組の子どもたちと同じように、読者である子どもたちも、自然と物語世界の1人として物語世界へ引き込まれていく。「くじらぐも」の学習では、登場人物に同化して考えを表現したり、描かれていない物語世界を想像したりしながら、自分なりの物語世界を描くことが許容されている教材だといえる。

「くじらぐも」の教材特性としては、

などが挙げられる。

空を見上げては、「くじらぐもがいるよ」とお話したり、友だちと手をつなぎ、「天までとどけ、一、二、三。」と遊んだり、「くじらぐも」という教材がいかに子どもたちの日常生活とシームレスにつながっているのかが、本文からよくわかる。このつながりを生かし、子どもたちが登場人物となって物語世界に入り込み、くじらぐもとのごっこ遊びによる追体験を通して、物語を豊かに味わうことができる単元をデザインする。

特に、第二次の登場人物に同化し、くじらぐもと一緒に遊ぶ追体験を楽しむことができるように、以下の学習活動に取り組んでいく。

くじらぐもと一緒に体操をする場面、「ここへおいでよう。」とくじらぐもと子どもたちがお互いに誘い合う場面、「もっとたかく。もっとたかく。」とくじらぐもがみんなを応援する場面など、子どもたちが自然と動作化したくなるしかけが巧みに散りばめられている。実際に動作化を促しながら音読することで、くじらぐもと対話を楽しむ場を設定する。

吹き出しを心の声として、子どもたちと共有する。吹き出しを活用することで、自然と登場人物への同化を促し、子どもたち一人ひとりがくじらぐもと対話しながら読み深めていく楽しさを生み出していく。吹き出しは、授業への全員参加を促し、物語を読むことに課題を抱える子も参加しやすい手立ての1つでもある。

登場人物に同化し、子どもたち同士で会話を楽しむ学習活動を展開していく。登場人物になってお互いに会話することで、1年2組の子どもたちが感じたであろう、くじらぐもとの楽しい思い出をよりリアルに感じることができる。みんなと一緒にくじらぐもと遊んだからこそ、忘れられない1日になったことを実感できるようにしていく。

学習の振り返りとして、くじらぐもに出会う場面、空にうき上がり、くじらぐもにのる場面、くじらぐもにのって青い空で遊ぶ場面、くじらぐもとお別れをする場面の日記を書く活動を設定する。出来上がった日記を見渡すことで、くじらぐもと過ごした楽しい思い出が立体的につながり始める。この日記を活用し、くじらぐもと過ごした楽しい思い出をお家の人にお話する言語活動に取り組んでいく。