「永遠のごみ」プラスチック ―重ね読みから自分の考えをもつ説明的文章の授業づくり―

|

執筆者: 田中 元康

|

単元名:プラスチックごみの問題について考えよう

教材:「永遠のごみ」プラスチック(東京書籍・6年)

本教材「『永遠のごみ』プラスチック」では、本文の後に資料①②が付録され、資料①「環境をよごさずに処理できるごみ」と資料②「そもそもごみにさせない」例が挙げられます。

今回は本教材の授業づくりにおいて、田中元康先生(高知大学教職大学院 教授/高知大学教育学部附属小学校 教諭)に、本文と資料①②を合わせて読み、それぞれの主張と説明の仕方を子どもたち自身でまとめるという学習活動についてご提案をいただきました。その活動を通して、筆者の考えと相対化された自分なりの考えをもつことができ、発表へ向け、わかりやすい説明の工夫にも意識的になることでしょう。

目次

本単元の重点指導事項は、Cウ「目的に応じて、文章の中から必要な情報を取捨選択したり、整理したり、再構成したりすること」である。

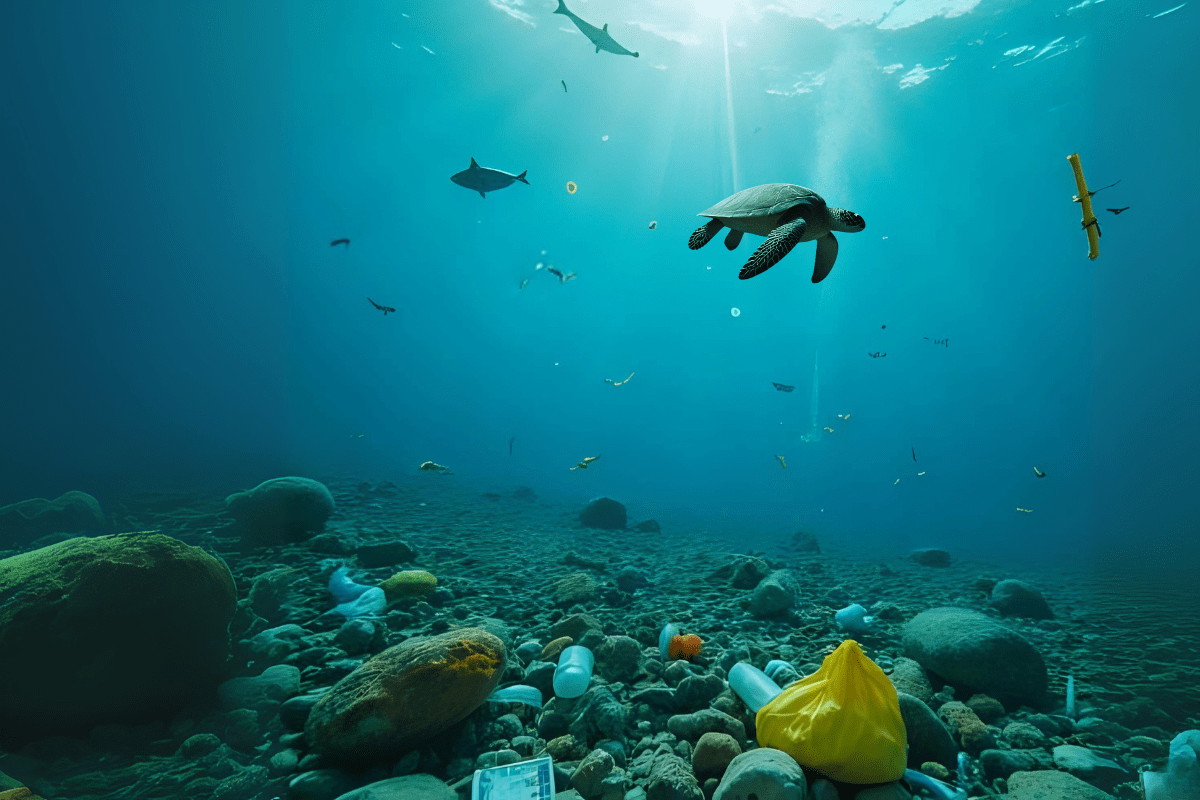

本学習材は、プラスチックのごみについて取り上げた説明的文章である。扉ページでは行網に絡まり身動きが取れなくなっているウミガメのショッキングな写真が載せられており、本文では日常生活で当たり前のように使っているプラスチックが「永遠のごみ」となることの問題、原因、解決法について述べられている。本文と資料①②を重ねて読むことで、プラスチックごみの問題に対して筆者が、プラスチックの「使い方や捨て方を考え、行動に移そう」と主張をしていることがよく理解できる。

そこで本学習材において、本文と資料を重ねて読むことで、筆者の主張を捉えたうえで、プラスチックごみの問題の現状や具体的な解決方法について、自分の考えをまとめ発表することにつなげていくようにしたい。