「春風をたどって」 -学びの文脈をふまえた、中学年はじめての物語文授業のデザイン-

|

執筆者: 三浦 剛

|

教材「春風をたどって」では、登場人物の気持ちを直接表す言葉はあまり出てきません。そのため、行動描写や会話文の一つひとつに着目し、複数の叙述と結び付けることを通して、登場人物の気持ちとその変化を想像する力が育むことができます。

今回は三浦 剛先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)に、本教材の挿絵を入れ替えたり、本文には出てこない文を提示したりする仕掛けによって、叙述を意識できるように促すことで、低学年から中学年の物語文学習へと緩やかに接続する授業の工夫を、ご紹介いただきました。

本教材は、3年生で学習する物語文の第一教材である。中学年として新たなスタートを切った子どもたちは、きっと国語だけでなく、どの教科においても、新しく学ぶ内容に心躍らせていることだろう。

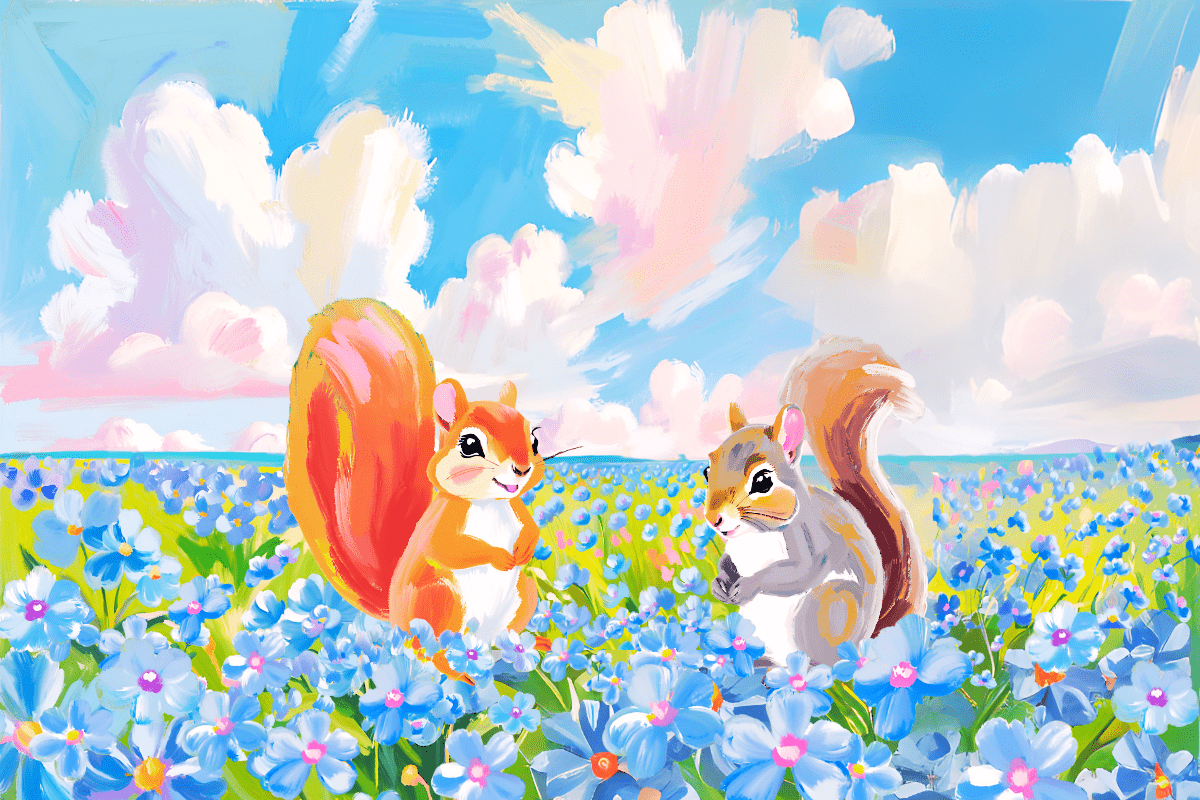

本教材は、そんな子どもの気持ちに寄り添うかのように、色鮮やかな挿絵が並んでおり、読み手の興味を引きつけるような内容になっている。そうした魅力的な挿絵をうまく活用し、内容理解を促す授業展開を考えたい。

子どもたちは、お話の世界を楽しむという低学年での学習経験を経ている。こうした発達段階や、学びの文脈を考慮しながら授業を構想するという点においても、挿絵は重要なアイテムである。魅力的な挿絵を有効活用したい。

本教材は、語り手が、中心人物「ルウ」の視点に寄り添いながら話を進める三人称限定視点によって描かれている。読み手が、ルウの目線に立って読み進めることで、ルウの心情の変化を捉えやすくなっているという点が、この物語の大きな特徴といえるだろう。

本単元は、「言葉に着目して、登場人物の気持ちを考え、物語の続きを想像して伝え合う」ことをねらいとして掲げている。学習指導要領に、「様子や行動、気持ちや性格を表す語句の量を増し、語彙を豊かにすることができる。(知・技(1)オ)」「登場人物の行動や気持ちなどについて、叙述を基に捉えることができる。(思・判・表 Cイ)」とあるように、気持ちを捉える語彙の拡充を促すことと、叙述を基にしながら読み解くことの両面から、読みの力を育むことが求められる。授業では、「ふさふさしたしっぽをたいくつそうにゆらしながら……」という叙述から、「何だか気持ちが晴れないネガティブな気分でいるルウの気持ちが読み取れそうだ」というように、何を手がかりに、どのようなことが読み解けるかを確かめていく必要があるだろう。

以上をふまえて、行動描写や会話文といった学習用語を確認しつつ、気持ちを捉える手がかりをつかんでいけるような授業を構想したい。

物語を読み進めていくと、ルウがはじめに見たいと願っていたものと、実際に見たものとは異なることがわかる。最初にルウが見たいと願っていたものは「海」だったが、最終的にルウが見た景色は、一面青色で埋め尽くされた「花ばたけ」であり、ルウはその景色に満足している。

このズレをどのように埋めるかは読者に委ねられているが、願っていたことと実際に実現したこととの間に生じているズレは、この物語を読み解いていく上で、重要なポイントとなるだろう。こうした所にも目を向けながら読むことで、ルウの心情が、何をきっかけに、どのように変化したのかを読み解くことができるだろう。