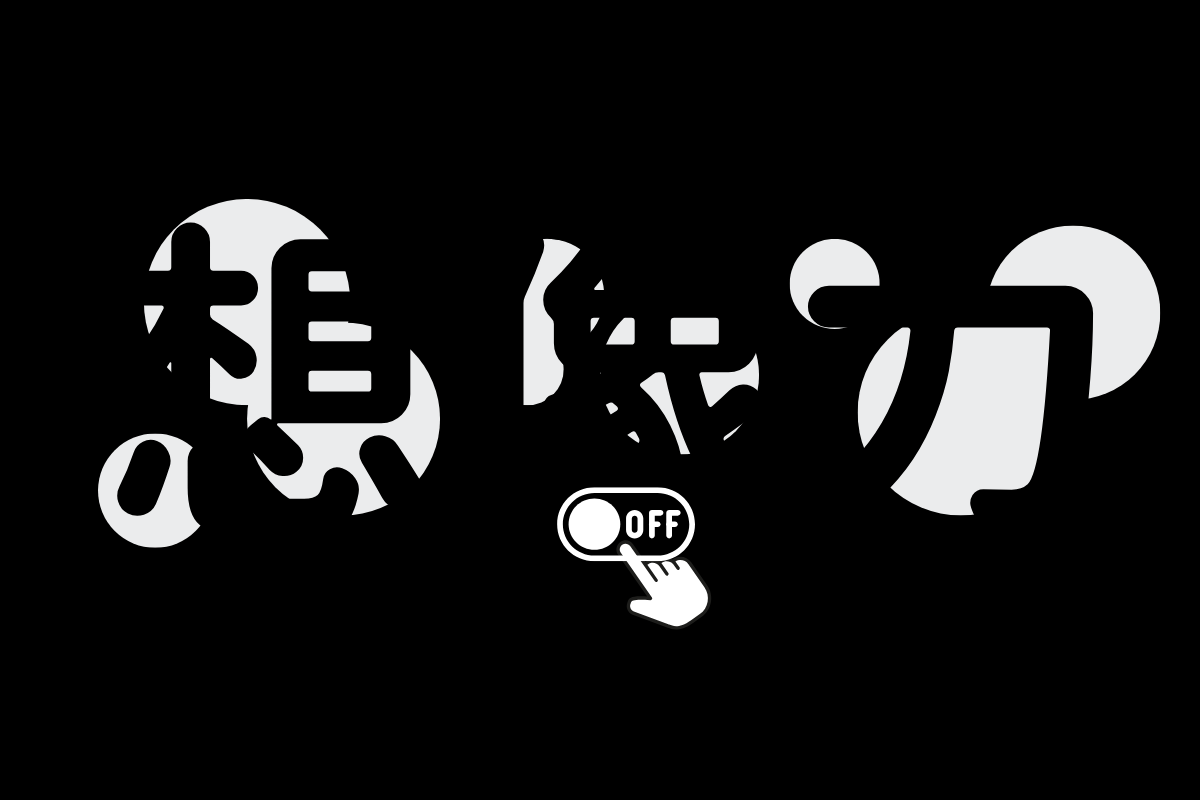

「想像力のスイッチを入れよう」 -比較することで、新しい視点を獲得する国語授業-

|

執筆者: 笠原 冬星

|

単元名:筆者の伝える工夫を見つけよう!

教材:「想像力のスイッチを入れよう」(光村図書・5年)

「地域最安値!」といった曖昧な「範囲」や、「延べ合格者数No.1」が割合ではなく「合計数」を表すなど、書き手が選んだ言葉のレトリックで、私たちの印象は大きく変わります。本教材の学習を通して、書き手が、誰に、どのように受け取ってほしいと意図して書いた文章なのか、立ち止まり吟味できるようになるでしょう。

今回は笠原冬星先生(大阪府・寝屋川市立三井小学校)に、説明文の4つの基本構造をはじめに押さえ、平成27年度版と令和2・6年度版の本教材を読み比べることで、説明文の構造がどのように変化したのか、それぞれにどのようなよさがあるのか、について気づける授業づくりの工夫をご提案いただきました。

目次

本教材「想像力のスイッチを入れよう」は、ジャーナリストである下村健一氏が書いた説明文である。この話は具体的な3つの事例を挙げながら説明している。1つ目はマラソン大会、2つ目は図形、3つ目はサッカー監督である。

そして、この文章は令和2・6年度版と平成27年度版では、サッカー監督の事例において、文章構成が変えられている。これは、筆者下村氏の「よりよく伝わる文章にしたい」という思いが伝わってくる変更である。

具体的には、結論の位置が変わっている。

平成27年度版では、「最後に、いちばん大切なのは、結論を急がないことだ。」と書かれているが、令和6年度版では、「まず大切なのは、結論を急がないことだ。」という文章に変更されている。つまり、筆者が元々考えている「一番大切なこと」は「結論を急がないこと」である。しかし、令和2・6年度版では、最初の方に移動している。

これは、筆者が意図的に書き換えているのである。平成27年度版は、「一番大切なこと」は最後に書かれている「尾括型」であるのに対して、令和2・6年度版では最初に書かれている「頭括型」になっている。このような、文章の書き換えの工夫を踏まえながら、「尾括型」「頭括型」それぞれの述べ方のよさを学び、自分たちが今後書く様々な文章に生かしていくことができるようになりたい。

以上が教材分析と単元の目標である。

今回は、2つの文章を比較する活動を取り入れることを提案する。

文章は単独で読んでいると気づきにくいことが、複数の文章を読み比べることで、気づけることがある。Aの図だけを見て、「気づいたことを答えましょう」と言われてもなかなか難しい。けれども、「AとBの図を見比べて気づいたことを答えましょう」という問いなら、「三角形が下を向いている」や「円は楕円に、正方形は長方形になっている」など、答えることができるようになる。

つまり、文章は1つでは、違いをみつけるのは難しいが、複数読み比べることにより、その違いもはっきりと見えてくるといえる(下図を参照)。