「紙風船」の授業づくり -ものごとの見方・考え方を育て、主題にせまる詩の学習-

|

執筆者: 石原 厚志

|

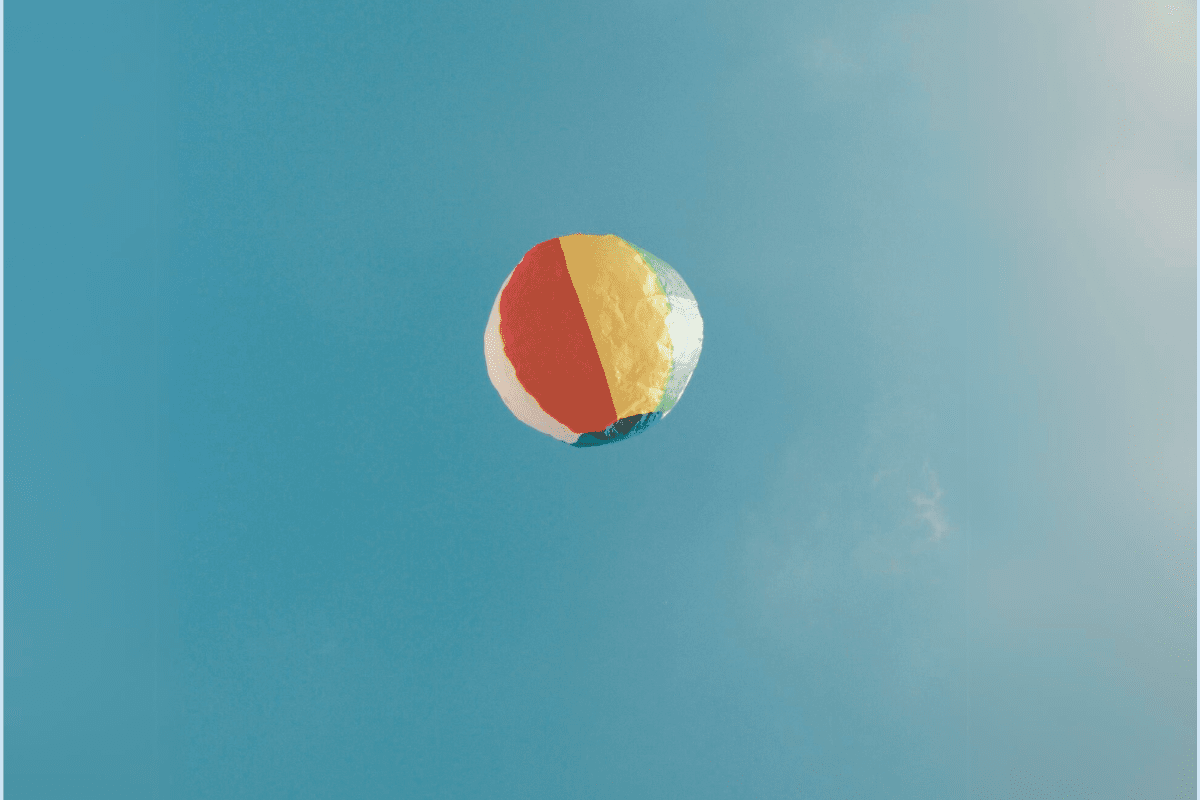

本教材「紙風船」は、紙風船といった、柔らかく光の下でフワフワと淡い色彩を帯びる、抽象性のあるモチーフを喩えに用いることで、新たな門出の近い6年生にとって、諦めず希望を抱き続けるといった、象徴的なメッセージが読み取りやすくなっています。

本教材の授業づくりについて、石原厚志先生(東京都・立川市立新生小学校)に、詩の指導方法である「展開法」と「 層序 法」を軸に、一つひとつの言葉のつながりを吟味し、詩の主題に迫りたくなるような展開の工夫や、さらに自分事として学びを深められるようなゆさぶり発問の工夫などをご紹介いただきました。

4月の山村暮鳥作「風景 純銀もざいく」、9月のまど・みちお作「イナゴ」に続く、3つ目の詩教材である。

どんなに高く打ち上げても、最後には落ちてくる「紙風船」。またその多くは、むなしくはかない「願いごと」。2つの事物が否定的なニュアンスを感じさせることは否めない。

しかし、作品全体から受ける印象は決して後ろ向きなものではない。それは「もっと高く」「もっともっと高く」「何度でも」という繰り返しの表現が作品の雰囲気を明るく肯定的なものに変化させているからであろう。また、願いごとの前に付けられた「美しい」という言葉もその手助けとなっている。紙風船を美しい願いごとに喩え、内容的にも抽象度が高い詩であり、主題にせまりたくなる詩である。

授業では、目の前の子どもたちに、この教材のどこで、どのように認識の力(ものの見方・考え方)や表現の力(表し方)を育てるのか、ということが重要になってくる。そのためには、教材の特性を十分に把握し、子どもたちに身に付けさせたい認識・表現の力をはっきりさせることが必要である。特にポイントとなる教材の特性とその特性を活かした、学ばせたい指導内容(認識・表現の方法)を以下に挙げたい。