「『鳥獣戯画』を読む」を私はこう授業する

|

執筆者: 藤田 伸一

|

単元名:筆者の発信の仕方を学び、生かそう!

教材:「『鳥獣戯画』を読む」(光村図書・6年)

「『鳥獣戯画』を読む」の授業づくりを紹介します。本教材は、内容のおもしろさはもちろん、論の展開の仕方、表現の工夫、絵や絵巻物の読み方など、読者を惹きつける筆者の工夫が随所に散りばめられています。今回は、藤田伸一先生(執筆時:川崎市立土橋小学校 現在:神奈川県・川崎市立中原小学校)に筆者の説明に着目し、述べ方の様々な工夫を多角的に見捉えて、子どもたちが自らの表現に生かすことを目指した授業づくりについてご提案いただきました。

目次

説明的文章には、3つの読みの内容がある。

第一に、書かれている事柄である。第二に、筆者の主張(考え)である。第三に、述べ方の工夫である。これらの3つの内容を読み解くことが説明的文章の大きなねらいになる。

本教材は、これら3つの内容が子どもたちにとって大変魅力的で、学ぶべき点が多い。また、ジブリ作品を手掛けていることで有名な高畑監督が筆者であることも、子どもたちが本教材を読みたくなるきっかけになるだろう。

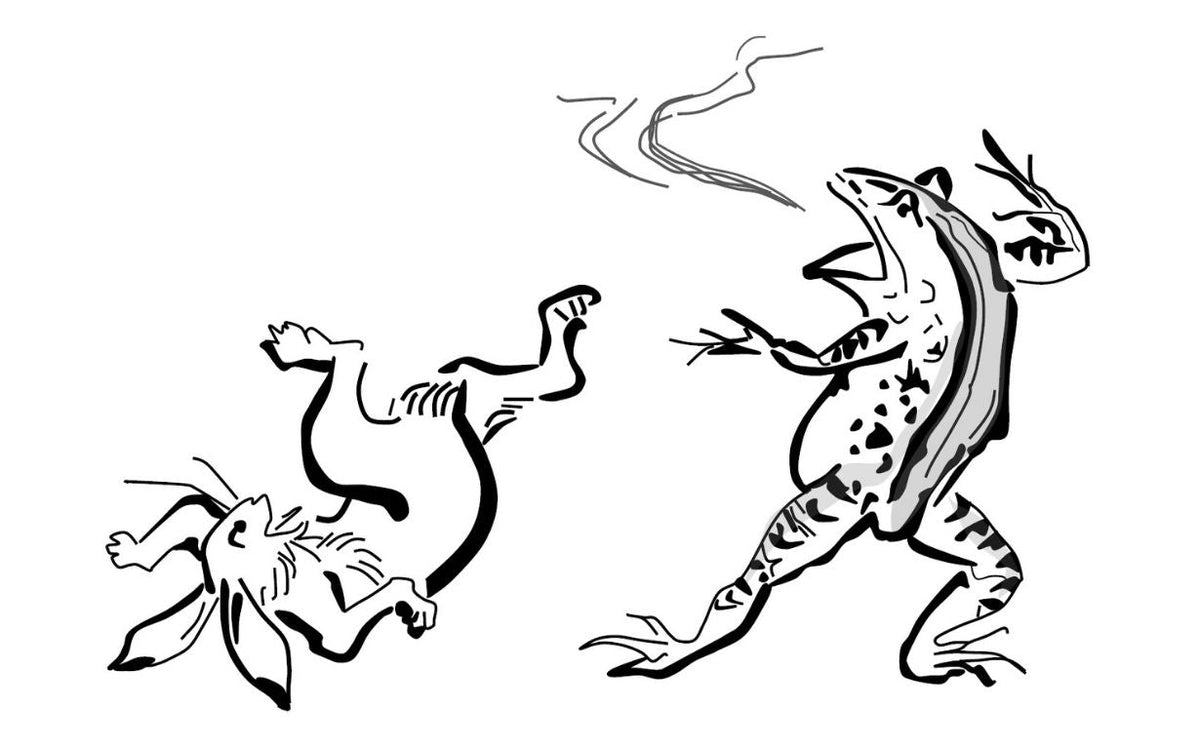

さらに、「鳥獣戯画」というかなり昔に書かれた絵巻物が、アニメーションのような特徴をもっていることに子どもは驚嘆するにちがいない。

内容のおもしろさもさることながら、筆者の説明の仕方にも随所に工夫が見られる。絵の魅力に引き込まれるような述べ方がされている。まさに、「『鳥獣戯画』を読む」である。なぜ、絵を「見る」ではなく「読む」にしたのか、この題名が謎かけのようになっているのもおもしろい。

筆者の絵の見方、読み方を学ぶことが、自らの表現に生かすことにつながる好教材である。

子どもたちは、今後の生活の中で、絵画をはじめ書や文章といった様々な文化的な材にふれていくことだろう。それらをどう見て、どのように考え、解釈していけばよいのか、その素地が本単元で創られることが期待できる。

さらに、作品から受け取ったものを自分なりに再構成し、新たな情報や考えを付加して発信していく力も付けることができる。

≪述べ方の工夫を見いだす「目のつけどころ」≫

興味を湧かせるように書かれている箇所を見つける

書き出しはどうか

なぜ? どうして? などの「?」を生み出そうとしているところはないか

おもしろい発想や逆転の発想をしている部分はないか

分かりやすく書かれているところを見つける

優しい言葉に置き換えているところはないか

詳しく具体化されているところはないか

図や表やグラフ、写真などを用いているのはなぜか

具体事例の順序性に目を向ける

納得度を高めている表現を見つける

双括型になっているのはなぜか

強調している表現はないか

主張と具体例、根拠との関係はどうか