子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「宇宙への思い」

―文章を読み比べ、テーマに対する自分の読みを表現する―

「宇宙への思い」、みなさんならどのようなことを考えるでしょうか。本教材では3人の著者が、宇宙への関わり方と未来に備えた課題や考えを、それぞれの異なる立場から述べています。いずれも、宇宙に携わる研究や仕事を通して、人間の可能性が広がることを望んでいることがわかります。 今回は三浦剛先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)に、宇宙についての率直な感想や考えを交流し合い、自分なり読みの構えをつくり本教材に臨むことで、「読むこと・考えること」のおもしろさを実感できる授業づくりをご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「せんねん まんねん」「名づけられた葉」

―詩に込められた思いを考えよう―

何のために、どのような力を身につけるために詩の授業を行うのか。普段、詩の授業について、あまり考える時間が取れていないことはないでしょうか。しかし、詩の特性を押さえた授業づくりを行うことで、言葉のイメージや感性を豊かにすることができる、貴重な時間となるかもしれません。 今回は学習材「せんねんまんねん」「名づけられた葉」において、中野紗耶香先生(東京都・国分寺市立第三小学校)に、詩の授業で押さえたい点を整理し、題名・リズムなどに注目することで、言葉の推測から作者の思いを自分なりに読み取る力を伸ばす授業づくりについてご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

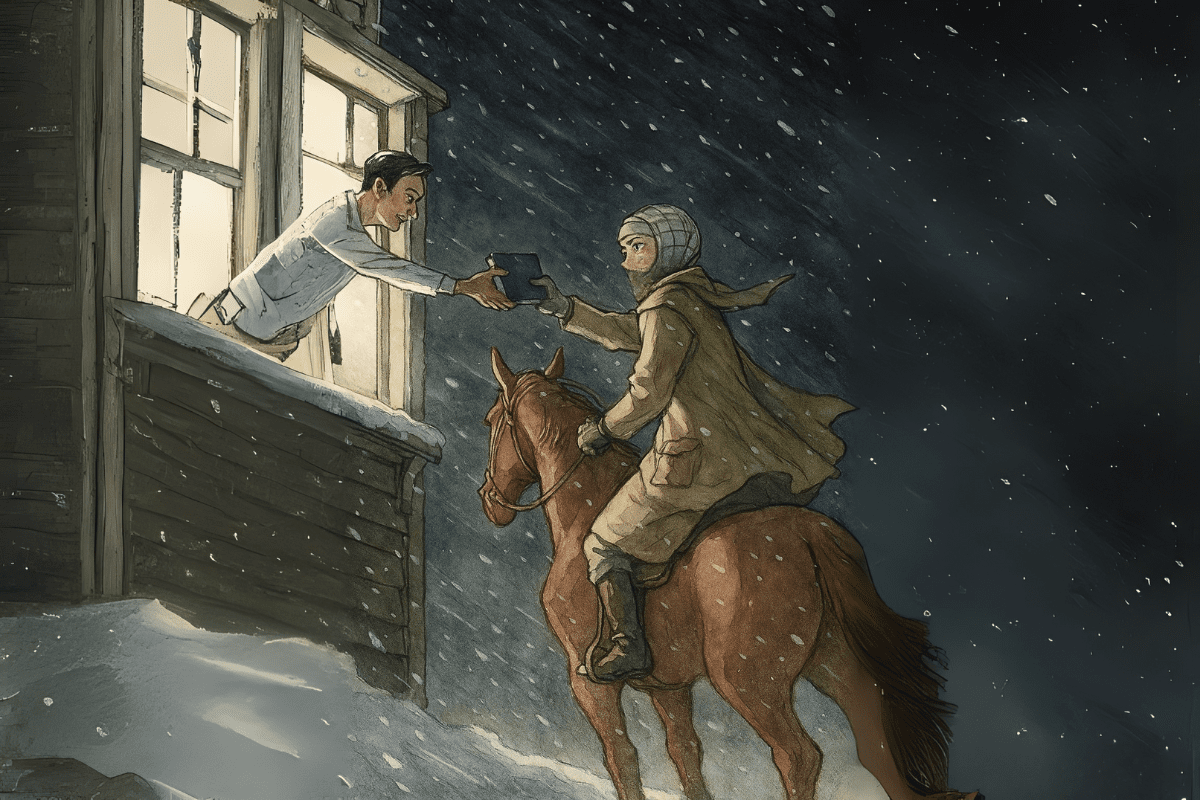

「ぼくのブック・ウーマン」

-違いを愉しむ国語授業-

今回は久住翔子先生(新潟大学附属長岡小学校)に、本教材の挿絵や時代背景への着目を通して想像力を広げ、自分の考えや価値観と結び付け、物語の続きを書く創作活動を取り入れた授業づくりをご提案いただきました。 自らの創作した作品を共有・対話する中で、他者の異なる視点や表現を受け入れ、その違いを愉しむ姿勢を育むことができます。

![]() 有料記事

有料記事

「永遠のごみ」プラスチック

―重ね読みから自分の考えをもつ説明的文章の授業づくり―

今回は本教材の授業づくりにおいて、田中元康先生(高知大学教職大学院 教授/高知大学教育学部附属小学校 教諭)に、本文と資料①②を合わせて読み、それぞれの主張と説明の仕方を子どもたち自身でまとめるという学習活動についてご提案をいただきました。その活動を通して、筆者の考えと相対化された自分なりの考えをもつことができ、発表へ向け、わかりやすい説明の工夫にも意識的になることでしょう。

![]() 有料記事

有料記事

「アイスは暑いほどおいしい?」/「雪は新しいエネルギー」

―図やグラフと文章をつなぐ説明文学習―

今回は本教材について、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に、文章の構造と内容をシンプルに把握することからはじめ、資料と文章のつながりをスモールステップで精査・解釈することで、全員が参加できるような授業づくりをご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」「主張と事例」の3つの教材を読みとらせる単元デザイン

教材「時計の時間と心の時間」は、「心の時間」はそのときの状況や一人ひとりで感じ方が異なることを、わかりやすい例から実験の事例へと順に挙げて説明し、正確な「時計の時間」と合わせてどのように生活すべきなのか、読者に考えるきっかけを与えてくれます。 今回は比江嶋 哲先生(宮崎県・都城市立有水小学校)に、「〔練習〕笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」「〔情報〕主張と事例」を通して学習することで、「主張と事例の関係をとらえる」力が育めるような授業づくりをご提案をいただきました。