子どもと創る「国語の授業」

![]() 有料記事

有料記事

「スワンレイクのほとりで」

-登場人物との距離感を大切にしながら読み味わう文学の授業-

新教材「スワンレイクのほとりで」は、本文中に数多くの色彩が登場し、中心人物「歌」の一人称で、グレンとの思い出が色鮮やかに描かれるなど、情景描写の多い物語文です。野菜畑から湖へと場面が移るにつれ、色の数はどんどん増え、色たちが動き出すクライマックスでは、歌の高揚感が伝わってくるようです。 本教材について沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に、情景描写に着目しながら、様々な視点から読者が「歌」に寄り添うことで、同化・異化という「登場人物との距離感」を意識した読みの力が育つ授業づくりについてご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

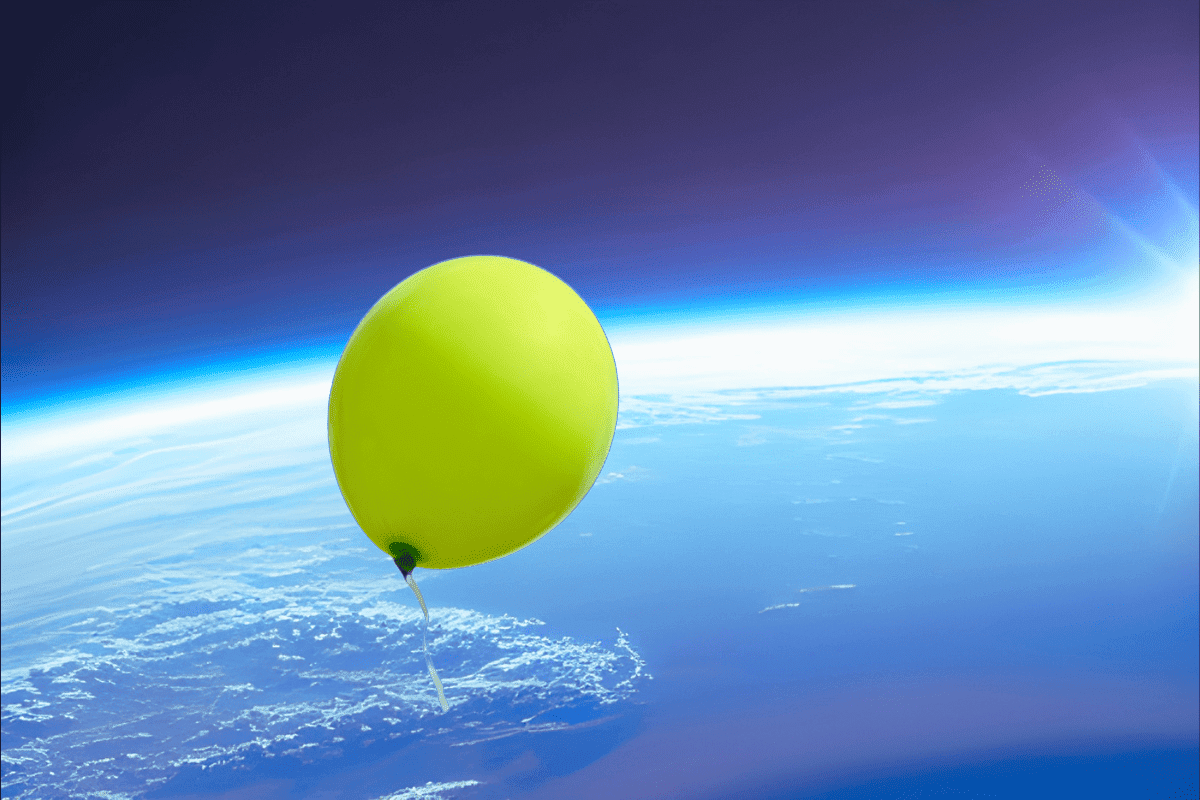

「風船でうちゅうへ」

-多様な「興味」の方向性を生かして-

今回は山本真司先生(南山大学附属小学校)に、本教材で要約する力を育む上で、何について取り上げ、誰にどのように根拠をもって伝えるのか、といった目的意識を明確にした読みの授業づくりの工夫を、ご紹介いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

読後感から始まる国語科授業づくり②

-4年「ごんぎつね」-

「読後感をひとことで書く」ということで、全員分の読後感が可視化され、平等に扱われる。初発の感想のように長く書く必要もなく、文章を書くことを苦手と感じている子どもも抵抗なく取り組むことが可能となる。また、同じ教材であっても、読後感はそれぞれの子どもの実態によって変わってくるところもおもしろい。今回は、「ごんぎつね」の授業の実践を例にご紹介する。

![]() 有料記事

有料記事

「未来につなぐ工芸品」の授業づくり

-「読むこと」と「書くこと」の複合単元デザイン-

今回は山田秀人先生(千葉県・昭和学院小学校)に、「読むこと」から「書くこと」へとつながる単元のデザインを、子どもの自然な興味・関心から引き出すために、工芸品への純粋な驚きや発見とともに文章へと意識が向くようになる、「テレビCMゲーム」などのアイデアについてご提案いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

「友情のかべ新聞」

-「ミステリー」の特性や魅力を味わおう-

新教材「友情のかべ新聞」は、好きなものが正反対で仲が悪い東君と西君の2人が、「友情のかべ新聞」を作ったことを境になぜ仲よくなれたのか、同じクラスの一員であるぼくの一人称から真相が描かれてゆく物語文教材です。 今回は三浦剛先生(東京都・東京学芸大附属世田谷小学校)に、本教材がミステリーという文種であること、一人称視点で描かれていることを踏まえ、既習の物語文と異なる時系列や伏線を回収する場面展開の特長に着目した授業づくりを、ご紹介いただきました。

![]() 有料記事

有料記事

リフレクション型国語科授業の展開

-問いを評価する、その授業展開-

リフレクション型国語科授業は、教師の「教え方」ではなく、子どもの「学び方」を中心とした授業展開です。「問い」をつくり、「問い」で読み合い、「問い」を評価することを1つのサイクルとして位置づけています。 前回は、物語「ごんぎつね」を例に、立てた問いでの読み合いに焦点を当てて、その授業展開を紹介しました。読み合いの授業の実際を具体的に、また、どのような単元計画となっているかを知っていただけたと思います。 今回は、「問い」を評価することに焦点を当てた授業展開の実際を紹介していきます。