「銀色の裏地」を自力読みの第一歩に

|

執筆者: 山本 純平

|

新教材「銀色の裏地」は、新年度初めの高学年にとって身近な事柄がテーマとなっている物語文です。中心人物「理緒」の大まかな心情の変化は捉えやすいものの、細かい描写において、なぜそう思ったのか(行動したのか)明確には表現されていないため、叙述を基に、登場人物に感情移入して想像したくなります。

今回は山本純平先生(東京都・江東区立数矢小学校)に、「言ったこと」「行ったこと」「思ったこと」「繰り返し出てくる表現」の観点から細かく描写に着目し、本教材の学習後も、自力で物語文を読み進められるような力を育む授業づくりの工夫を、ご提案いただきました。

5年生の最後の教材までに、子どもに「読みの視点」をもたせられるようにしたい。

子どもが、「何に注目すると、物語を読めるようになるか」を理解していれば、ある程度まで、自力で物語を読み深めることができるようになる。自力読みの力を育てる第一歩として、この教材を有効に使いたい。

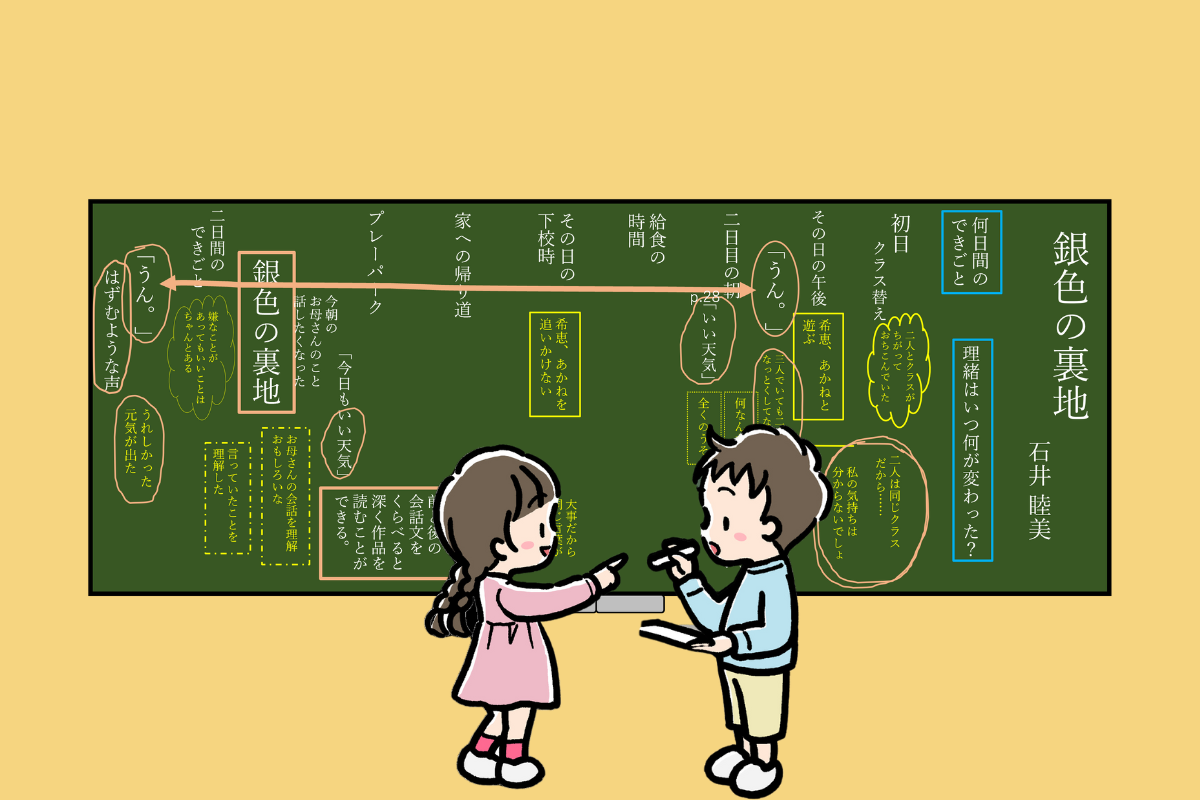

今回は「いつ、誰の何が変わった?」という問いを通じて、人物の心情や人物関係に迫っていく。

今回の物語では、「銀色の裏地」という言葉を通して、現実の悪い出来事に対する認識を変え、乗り越えていくための希望がメッセージとして託されている。悪いことがあっても、ネガティブに捉えるのではなく、その反面にはポジティブな側面(銀色の裏地)があるということ。それを見つければ、どんなことでも「それでよかった」と思えることができるということだ。高学年という大きな環境の変化に、期待や不安を覚える子もいる。友だち関係以外の悩みを抱える子どもにとっても、示唆に富む内容となっており、この時期の子どもたちに共感しやすい内容である。

この物語は、理緒の視点から語られている。

登場人物の「言ったこと」「やったこと」「思ったこと」「繰り返し出てくる表現」について読み深めていくと、理緒の心情の変化について捉えやすくなる。またこれらは、自力で物語を読み進めるための観点となる。「なぜ、そんなことを言ったのか」「なぜ、そんなことをしたのか」「どうして、そう思ったのか」と、自分で疑問を出すことで主体的に学びをつくり、解決していけるようになる。

登場人物が「言ったこと」「行ったこと」「思ったこと」「繰り返し出てくる表現」を中心に考える。「これは叙述を基にすると解決するのか」「どれくらい読みを深めたときに取り扱うべきなのか」、そういったことを考えながら、学級の実態に合わせて読み深めたい。

以下に挙げる叙述を、すべて取り扱う必要はない。ただ、教師が準備しておくことで、子どもの疑問に迷いなく、余裕をもって応対することができる。